なぜ大企業は失敗するのか。エコシステムにおける「エゴの罠」

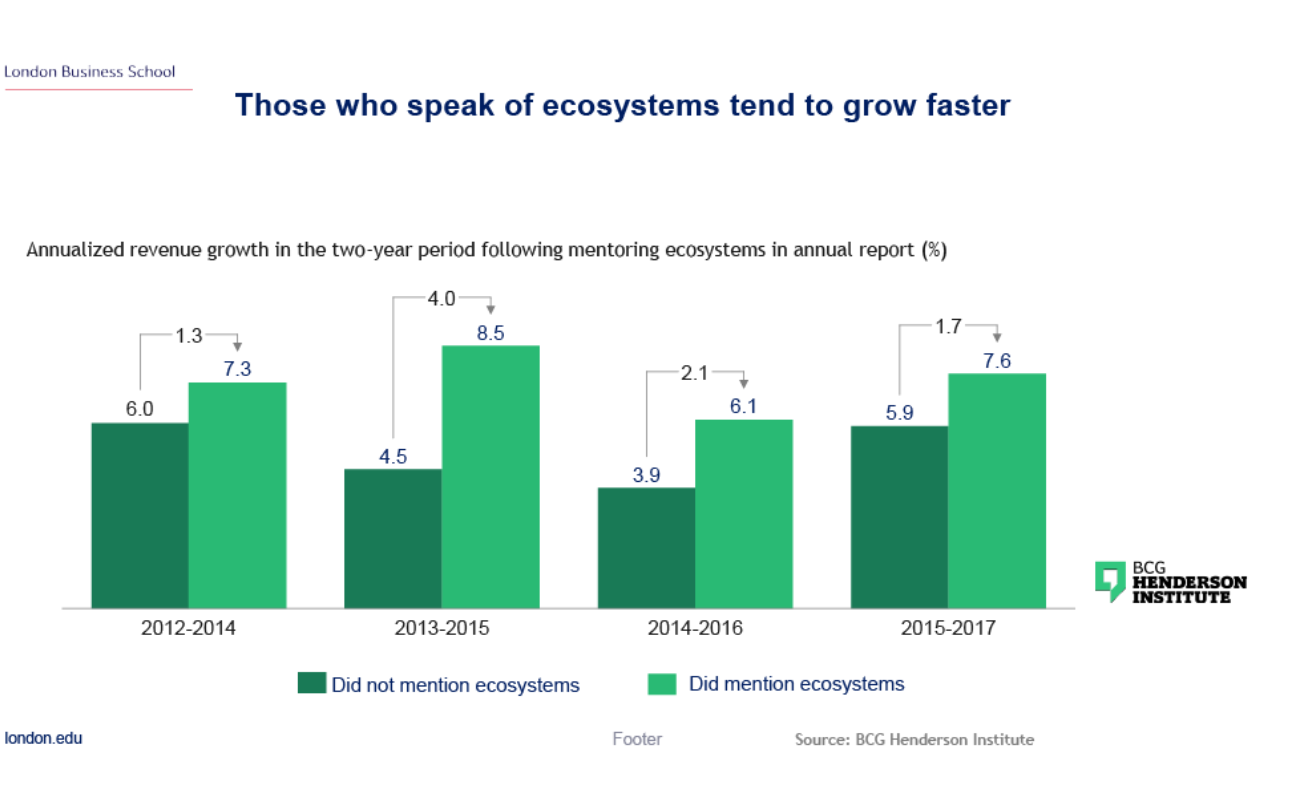

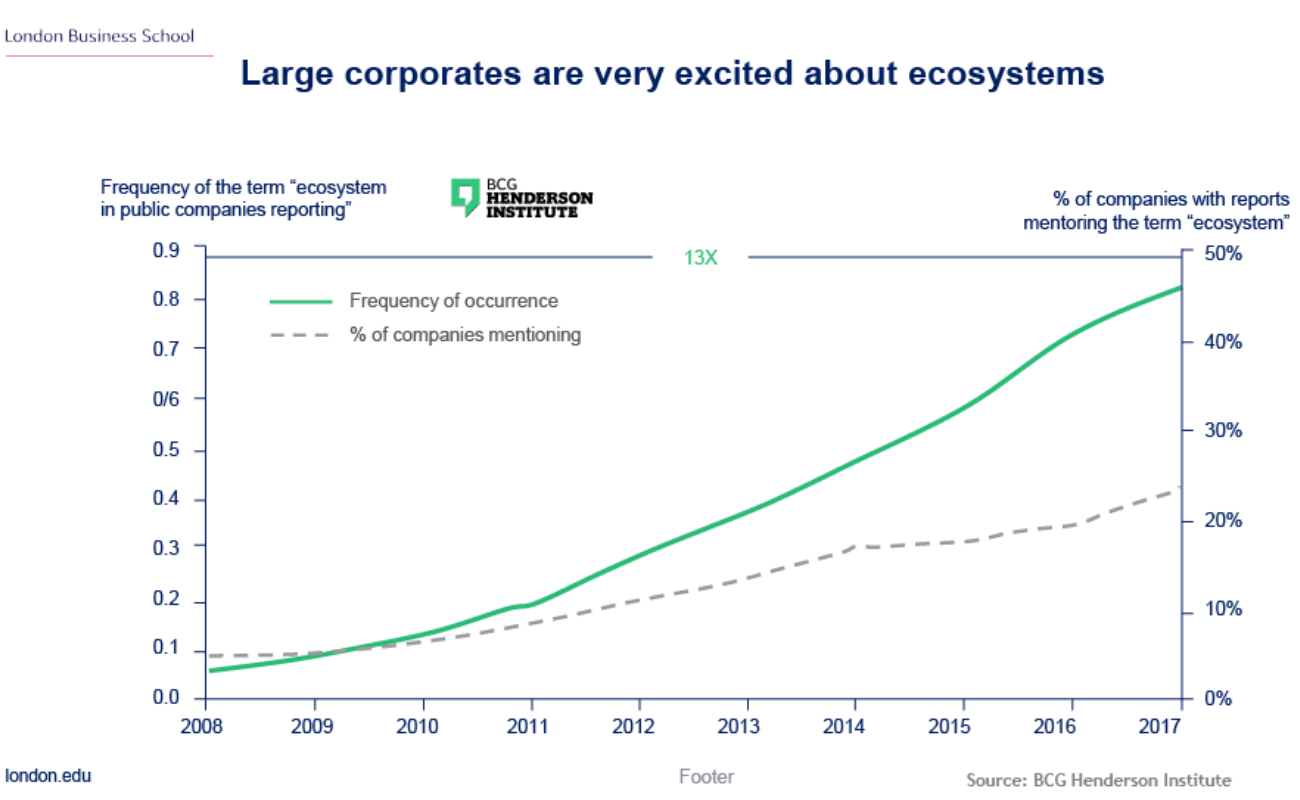

エコシステムという言葉の魅力に惹かれ、多くの企業がその構築を目指す。BCGヘンダーソン研究所の調査によれば、大手上場企業の決算などの年次報告書における「エコシステム」という単語の使用頻度は、2008年から2017年の間に13倍にも増加した[3]。さらに、同単語に言及した企業は、そうでない企業に比べて高い収益成長率を示す傾向にあるというデータもある。

しかし、ジャコビデス教授は「ただ流行に乗るだけではだめだ」と警鐘を鳴らす。エコシステム戦略構築の第一歩は、「なぜ(WHY)、何を(WHAT)、どのように(HOW)」という本質的な問いを自らに突きつけることだ。なぜエコシステムが必要なのか。地理的範囲の拡大か、ビジネスモデルの更新か、あるいはイノベーションの促進か。目的を明確にしなければ、限られたリソースを適切に配分することはできない。