競争戦略の終焉と、GAFAMの本質

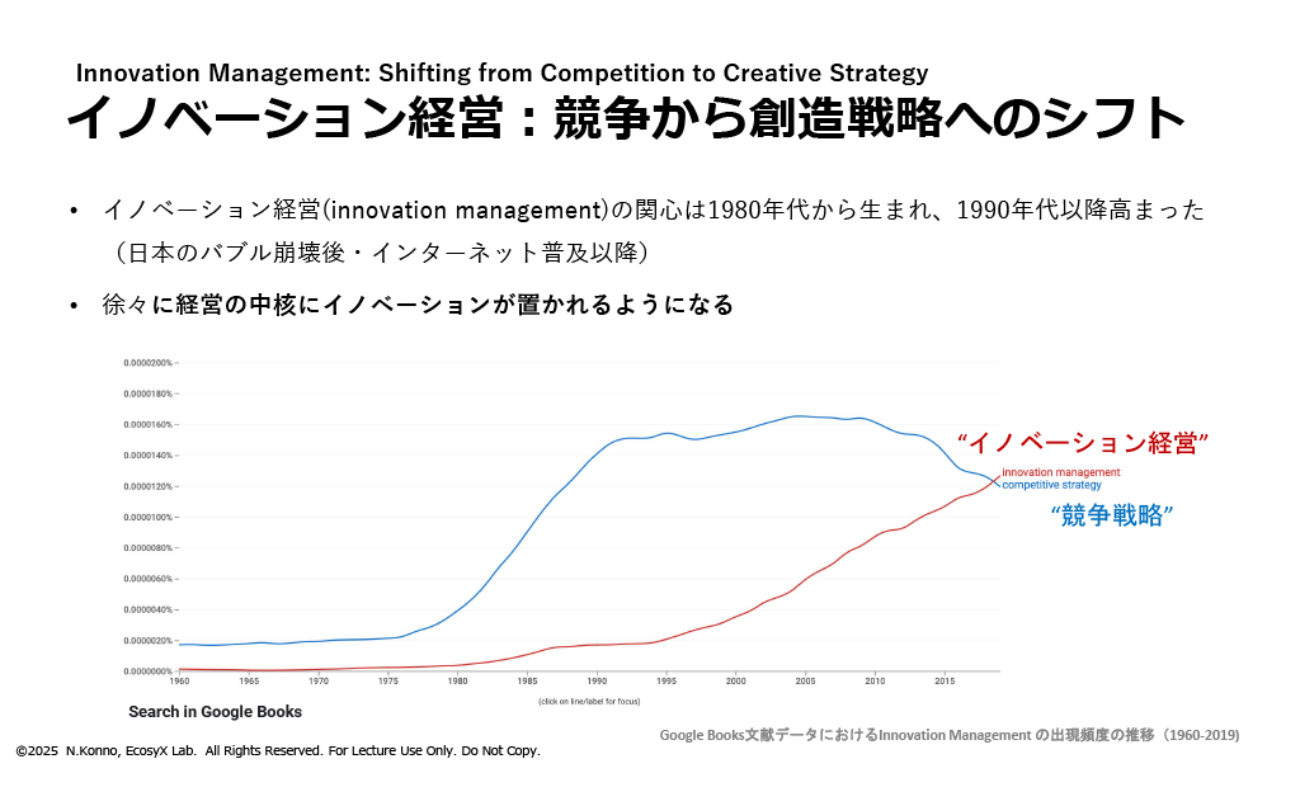

IM Lab を主導するJapan Innovation Network Chairperson理事の紺野登氏(以下、紺野氏)は、Google Booksの文献データを分析すると、「競争戦略(competitive strategy)」という言葉への関心が頭打ちになる一方、「イノベーション経営(innovation management)」への関心は1980年代から一貫して高まり続けていると指摘する。

これは、コロンビア大学のリタ・マグレイス教授が喝破した「競争優位の終焉[1]」の到来を意味する。変化の激しい環境下では、持続的な競争優位を築くことは不可能であり、絶え間ないイノベーションこそが企業の生命線となるということだ。

そして、このイノベーション経営の文脈において、過去10年で急速に重要性を増している概念こそが「イノベーション・エコシステム」なのである。

この変化を最も体現しているのがGAFAMだ。2018年の世界の時価総額トップ10の顔ぶれは、Apple、Amazon、Alphabet(Google)などといったデジタル企業に一変した。この結果だけを見て「DXが重要だ」と結論付けるのは早計だと、紺野氏は鋭く指摘する。GAFAMは単なるデジタル企業ではなく、すべてが「エコシステム企業」なのだ。彼らの強さの本質は、他者を巻き込み価値を共創する「場」を構築した点にある。

この視点の欠如こそが、日本の「失われた30年」の一因ではないか。元グーグル日本法人社長の辻野晃一郎氏が「いま世界で勝っている企業は『生態系を作る』という視点を持っています。日本は目に見えるデバイスばかり見て、生態系を作るのに失敗しました[2]」と語るように、日本企業は製品(モノ)に集中するあまり、顧客体験を高めるためのエコシステム構想力で後れを取った。

イノベーション・エコシステムの構築方法論

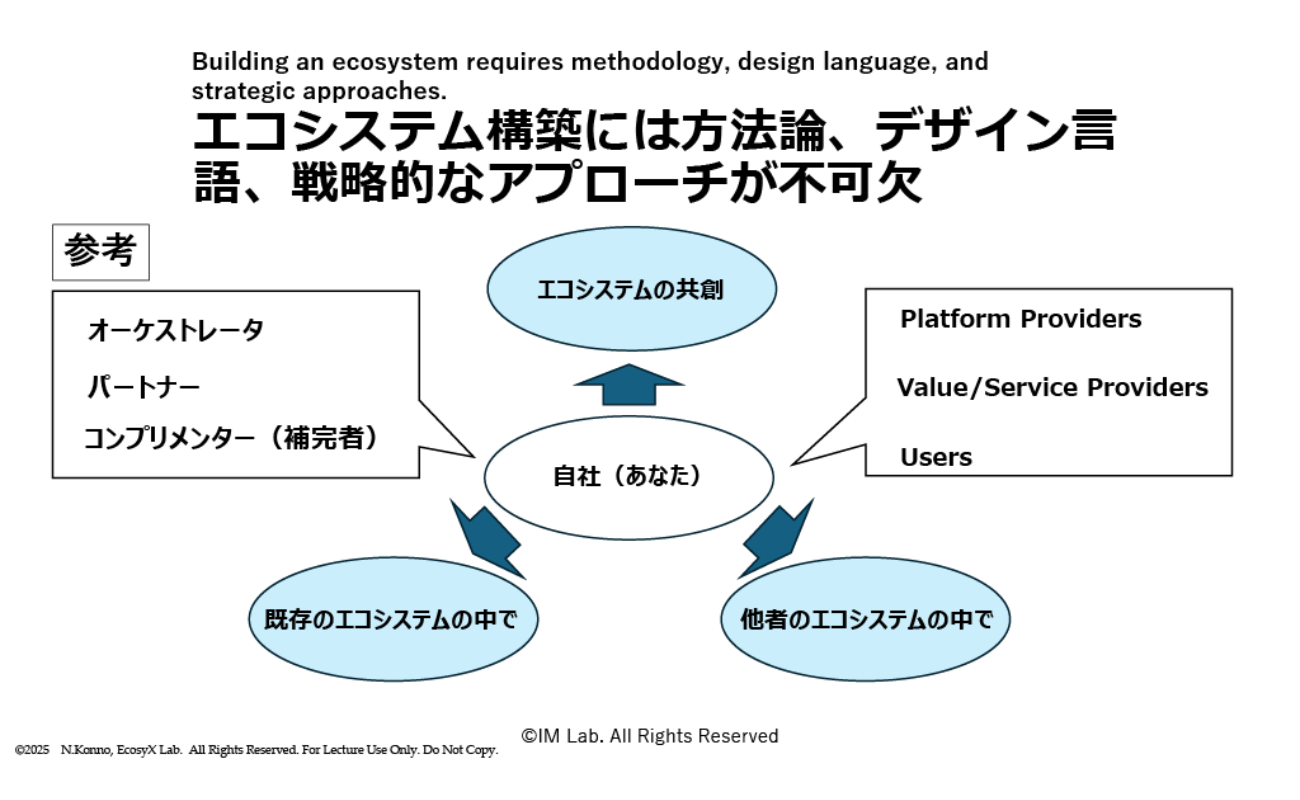

エコシステム戦略が不可欠であることに異論はないと思う。しかし、その重要性を語るだけでエコシステム構築のための「具体的な方法論」がなければ、議論は空転するだけだ。紺野氏は、その核心は「漠然としたエコシステムアプローチから脱却し、戦略的にエコシステムをデザインするための方法論、デザイン言語、そして実践的なアプローチを提供することにある」と強調する。

その第一歩は、エコシステムにおける自社の戦略的な立ち位置を明確にすることだ。

どのような役割を自社が担うべきか、大きくは3つの役割がある。全体を束ね、仕組みを設計する「オーケストレーター:主導者(Orchestrator)」を目指すのか。特定の領域で中核的な価値を提供する「パートナー(Partner)」となるのか。あるいは、エコシステムを支える補完的なサービスを提供する「コンプリメンター:補完事業者(Complementor)」に徹するのか。

また、その役割をその場所で実践するのか。他者とゼロからエコシステムを「共創する」のか、既存の仕組みの中で「プレーする」のか、他者のものを「活用する」のか。これらの戦略的選択こそが、エコシステムへの関与の質を決定づける。

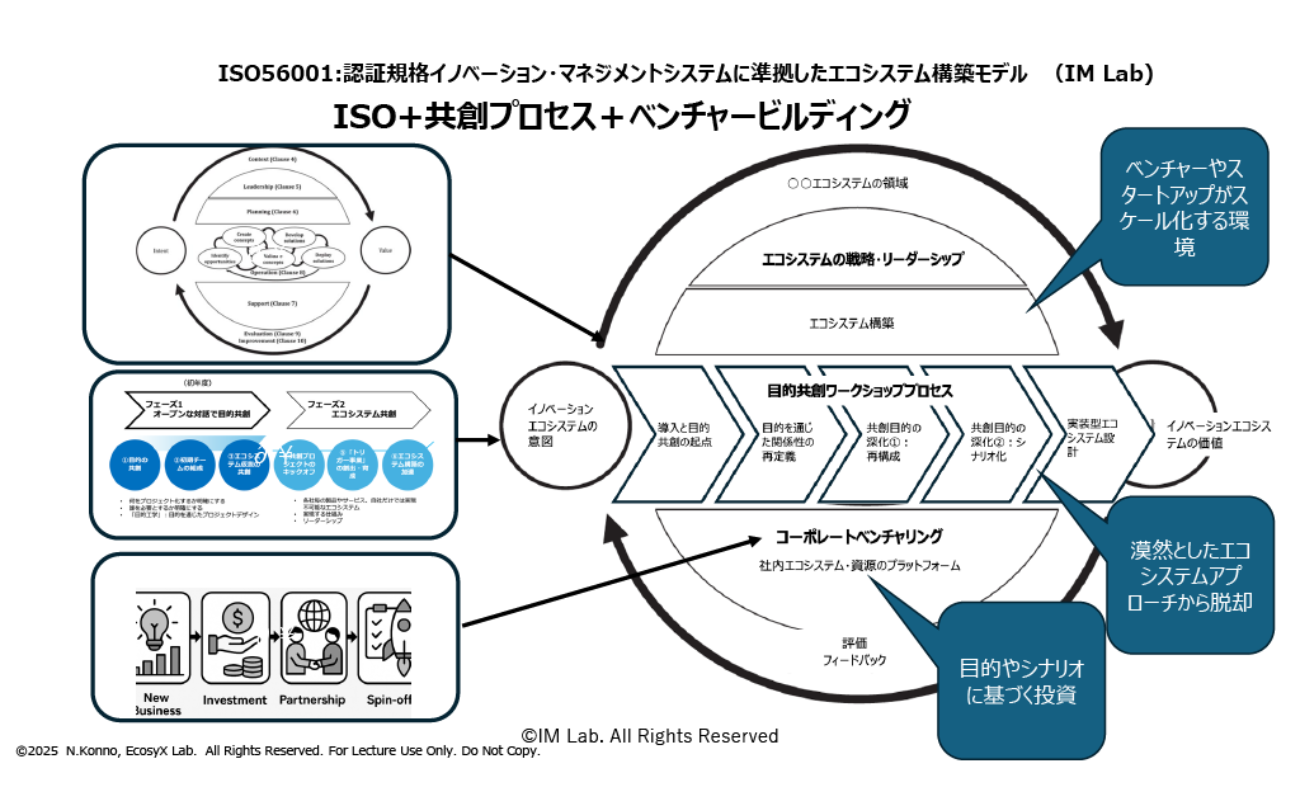

IM Labの思想的背景には、知識を「生きた関係性のネットワーク」と捉える「知識生態学」のアプローチがある。知識は貯蔵する資源ではなく、人々の対話や協働を通じて常に生成・進化する生命的な流れだという考え方だ。この思想を経営に実装するため、IM Labは具体的なフレームワークを提示する。

その中核をなすのが、「ISO 56000(イノベーション・マネジメントシステム)」という国際規格の共通言語であり、それ自体が目的に基づく価値を生成する「共創プロセス」となる。

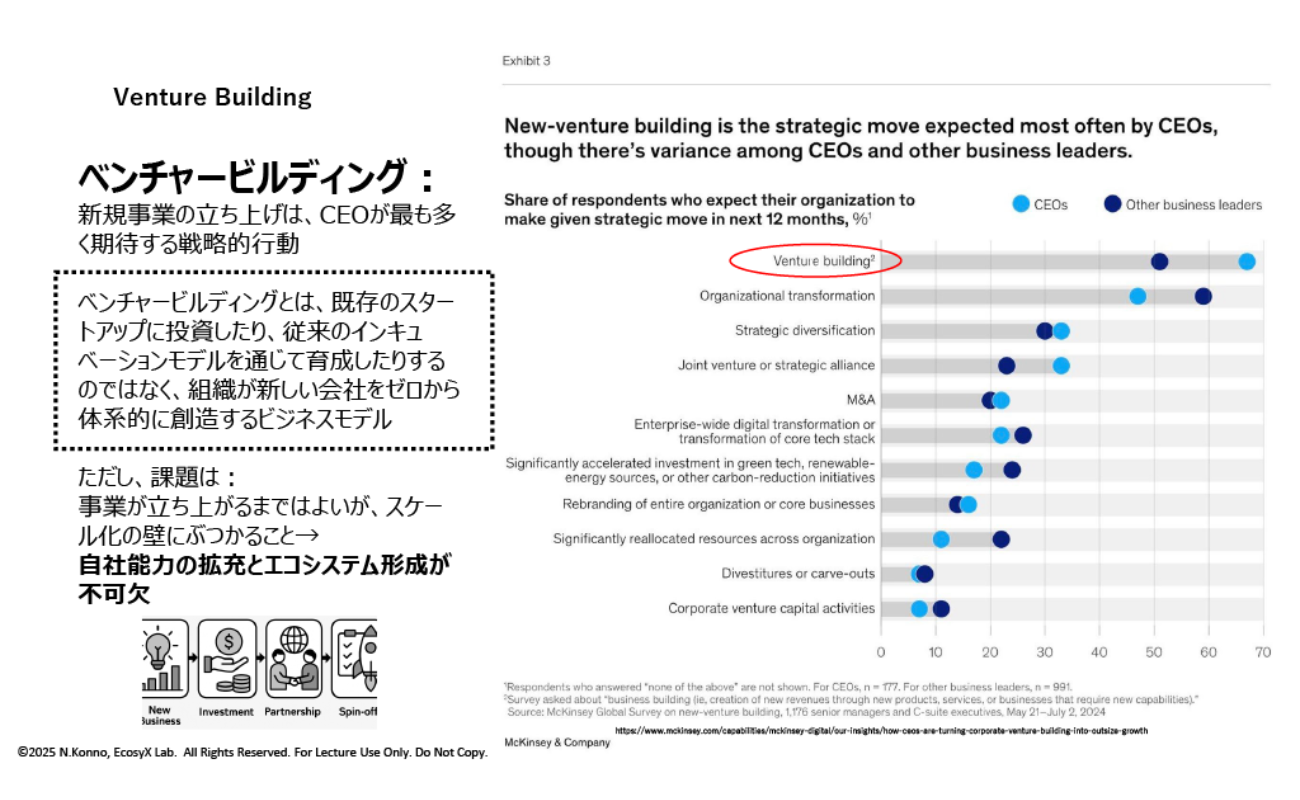

そして、こうして生まれるエコシステムに向けて企業の資産を活用して新規事業を創出する「ベンチャービルディング」という3つの要素を組み合わせた独自のモデルである。

この体系的なアプローチにより、目的やシナリオに基づいた投資判断が可能となり、企業ベンチャーやスタートアップ投資がスケール化しやすい環境を整えることができるのだ。

[1]Rita Gunther McGrath『The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business』(2013)

[2]『「グーグルに移籍して分かった」日本企業と政府のダメなところ』(毎日新聞、2025年3月30日)