“やらされ新規事業”のほうが上手くいく理由

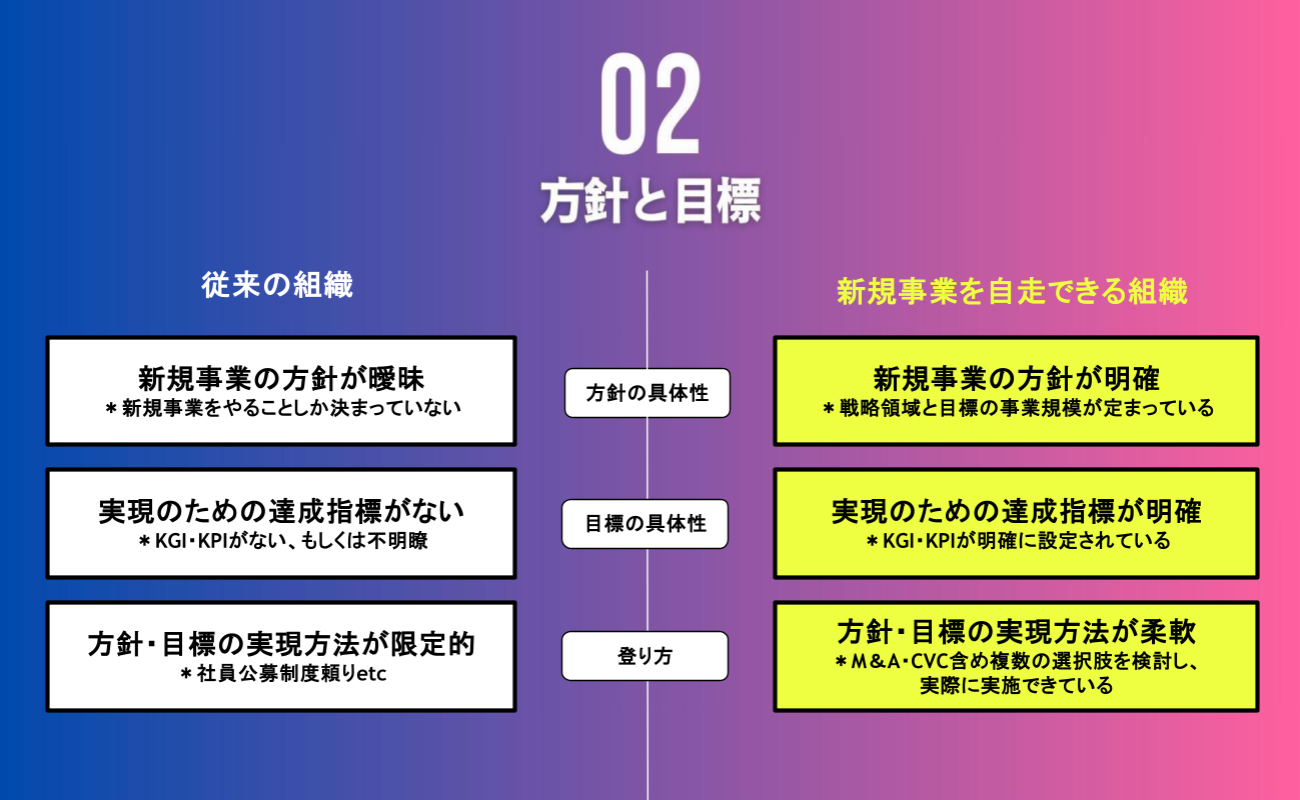

大長:経営陣の責任としては「10のアジェンダ」の2番目の「新規事業の方針と目標」を示すことも非常に大事だと考えています。

田中:そのとおりです。我々の調査では、自発的に起案した人よりも、「君に任せたい」と企業からアサインメントされた人の方が業績を挙げることがわかっています。その背景には、アサインが行われる時点で、すでに経営陣のあいだで新規事業への合意や支援体制が整っているという前提があります。経営として方向性が共有されているからこそ、決裁も早く、リソースも集まりやすい。

一方で、経営の方針が曖昧なまま、社員が自ら起案した新規事業は、「そこまで言うなら」と一時的にゴーサインが出ても、最終的には役員間の足並みが揃わず頓挫してしまうことが多い。新規事業は個人の情熱や意志だけで進められるものではなく、組織的に立ち上げる経営のプロジェクトだという認識が必要です。

大長:この研究結果は直感に反するものですが、理解できます。結局は経営者がどう方針を決めるかが重要だと思いますが、悩ましいのは目標設定です。新規事業を売上で測るのは難しいですが、それ以外に何で測れば評価できるのか、田中先生のお考えがあれば教えてください。

田中:新規事業は短期的な売上で評価することが難しいため、私は「探索の成果を、組織がどれだけ学習として蓄積できたか」という観点で評価すべきだと考えています。たとえば、新しい領域で試行錯誤を重ねるなかで、顧客の行動や価値観についてどんな洞察(インサイト)が得られたのか。それを既存事業のマーケティングや商品開発にどう活かせたのか。そうした知識の移転や学習の循環を可視化し、マネジメントしていくことが重要です。

また、人材面の学習も同様に重視すべきです。新規事業の経験を通じて、社員がどのように意思決定力やリーダーシップを磨き、数年後にどんなポジションで価値を発揮しているか。つまり、「事業の成果」ではなく「人と組織の成長」そのものを成果として扱う発想が必要です。大事なのは、自分たちの手でコントロールできるものを計測することです。

大長:コントロールできるのは、結果ではなくプロセスだというのが実感です。

田中:サイバーエージェントの取り組みが参考になるかもしれません。「挑戦の機会を制度として提供(「あした会議[2]」)したり、失敗してもキャリアの不安がない文化(「挑戦と安心はセット」という考え[3])を醸成したり、挑戦の総量を増やすことを経営者である藤田氏が推奨しています。

大長:挑戦の機会があり、かつ心理的安全性を担保する仕組みを作るだけではなく、その挑戦が増えるように経営陣がコミットしているということですね。

[2]サイバーエージェント『サイバーエージェントの持続的成長を支える「あした会議」』(2022年3月17日)

[3]サイバーエージェント『「焦らず、自分のペースで」エンジニアとして働き続けるために、ライフステージの変化とどのように向き合った?』(2022年10月12日)

再挑戦できる文化をつくる「跳び箱理論」と評価すべき「知的失敗」

田中:私は「跳び箱理論」と言っているのですが、多くの企業は、新規事業を活性化させようとするとき、まず“挑戦量”――つまり跳ぶ回数――を増やそうとします。そのために、たとえばアイデア創発のワークショップを開いたり、魅力的なインセンティブを用意したりして、「ほら、強力なバネを用意したから思い切りあの跳び箱を跳んでみよう」と促すのです。でも、実際に跳ぶ側の社員からすれば、本当に大事なのは、バネの強度より「跳んだ後に着地するマットの広さ」です。

どんなに高性能なバネでも、飛んだ先に安全に着地できるマットがなければ、怖くて思い切り踏み切ることなんてできません。マットが狭ければ、失敗したときのダメージも大きく、もう一度跳ぼうという気持ちにはなれない。どこに落ちてもちゃんと受け止めてくれるマットがある状態なら、「次はもっときれいに飛ぼう」と、もう1度跳び箱の列に並ぶことができます。そうやって挑戦と学習のループが回り始めると、「跳び箱なんてダサい」と言っていた不良組も「何、面白いの?」とその列に入り始める。このループをつくることこそが、挑戦が当たり前になる組織文化=新規事業が生まれる土壌なんです。

大長:なるほど、わかりやすいですね。

田中:未経験者よりも経験者の方がうまくなっていきますから、失敗した人は「次の成功確率を高めてくれる貴重な経験者」とポジティブに評価するほうが合理的です。

ただ、どんな失敗でも良いわけではありません。心理的安全性を提唱したエイミー・C・エドモンドソン教授は、失敗を「単純な不注意による失敗(Basic Failure)」「複雑で防ぐことが難しい失敗(Complex Failure)」「知的な失敗(Intelligent Failure)」の3つに分類しています[4]。組織として奨励すべきは「知的な失敗」で、「顧客の意見を全然聞いていませんでした」みたいな「単純な失敗」には、きちんとネガティブなフィードバックを与えることも必要です。

[4]エイミー・C・エドモンドソン『恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』(英治出版、2021年)