新規事業の失敗史から見えた成功のカギ

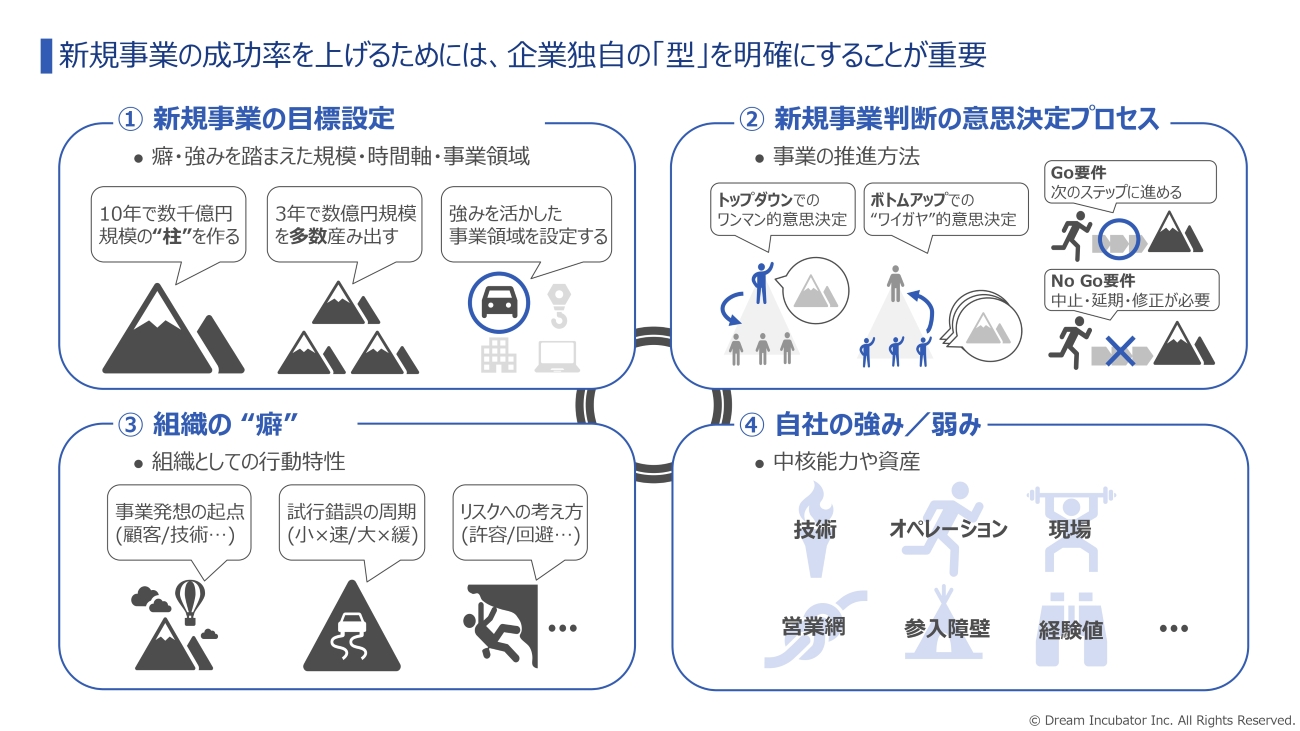

新規事業を推進するための企業独自の「型」とは、以下の要素を明確に定義したものです。

- 新規事業の目標設定:どのくらいの規模感、時間軸、事業領域を狙うのか

- 新規事業判断の意思決定プロセス:誰が、どのような基準(Go/No Go要件)で判断するのか

- 組織の“癖”:リスク許容度や意思決定のスピード感をどう捉えるか

- 自社の強み/弱み:活用できる技術、オペレーション、営業網などの強みは何か

これらを事前に定義し、現場と経営が共通認識を持つことで、アプローチや評価軸が定まり、新規事業の検討プロセスに明確な“前進感”が生まれます。特に1~3は必須であり、4を固めることで、さらに成功確率は高まります。