なぜ新規事業では現場と経営のギャップが生じるのか

新規事業における「現場と経営のギャップ」は、既存事業では起こりにくい特殊な問題です。既存事業は、文字どおり「既に存在するビジネス」なので、事業規模や時間軸、業界慣習や難易度について、現場と経営とで同じイメージを共有できます。

しかし、新規事業はいわば「何でもあり」の状態です。取り組むテーマや業界によって慣習も違えば、目指せる事業規模や時間軸もまったく異なります。そのため、経営と現場が統一の見解を持つことが非常に難しくなるのです。

特に新規事業では、結果が出るまでに時間を要するため、「結果によるマネジメント」が困難です。こうした結果での評価が難しい取り組みでは、現場が活動を継続するためにも、経営側の理解が不可欠になります。事業規模、時間軸、領域、アプローチといった新規事業に求める要件について共通認識を持った上で、「プロセスによるマネジメント」を行わなければ、継続的な新規事業創出に向けた活動そのものが成り立たないのです。

また、昨今の状況として見過ごせないのが、アクティビスト(物言う株主)の台頭による「現場と経営のギャップ」のさらなる拡大です。アクティビストからの直接的なプレッシャーを受ける経営側は、より短期的な成果と、会社全体にインパクトを与える規模感を求めるようになっています。

本来であれば、経営側もアクティビストに対し、新規事業に取り組む全社的な意味や、長期的な視点でのリターンへの期待を明確に説明する責任があります。しかし、それを実行できている企業は多くありません。経営層の新規事業に対する解像度が低いことに加え、長期的な投資の必要性を説明する責任も生じるため、従来に比べて新規事業は相対的に進めにくくなっているのでしょう。

一方、現場側は、顧客の困りごとや技術の活用など、目の前の課題から新規事業の種を見つけてスタートすることが多いため、どうしても経営から見れば事業規模が物足りない「小さい話」という印象になりがちです。かといって、社会課題を起点に「大きなテーマ」を検討すれば、今度は収益化までの時間軸や事業の実現可能性を指摘され、なかなか前に進みません。

認識のギャップに起因する典型的な失敗ケース

私がこれまで多くの企業で直面してきた典型的なケースをご紹介しましょう。

現場からは、目の前の顧客の困りごとや研究開発部門起点の技術活用など、売上規模10億円程度の、経営からすると「小さい話」が上がってきます。もちろん、「10億円」の新規事業を生み出すこと自体が非常に大変なことですが、大企業の経営層からするとどうしても小粒に見えてしまいます。その結果、経営層は「自分たちが求めているものとは違う」という反応になりがちです。

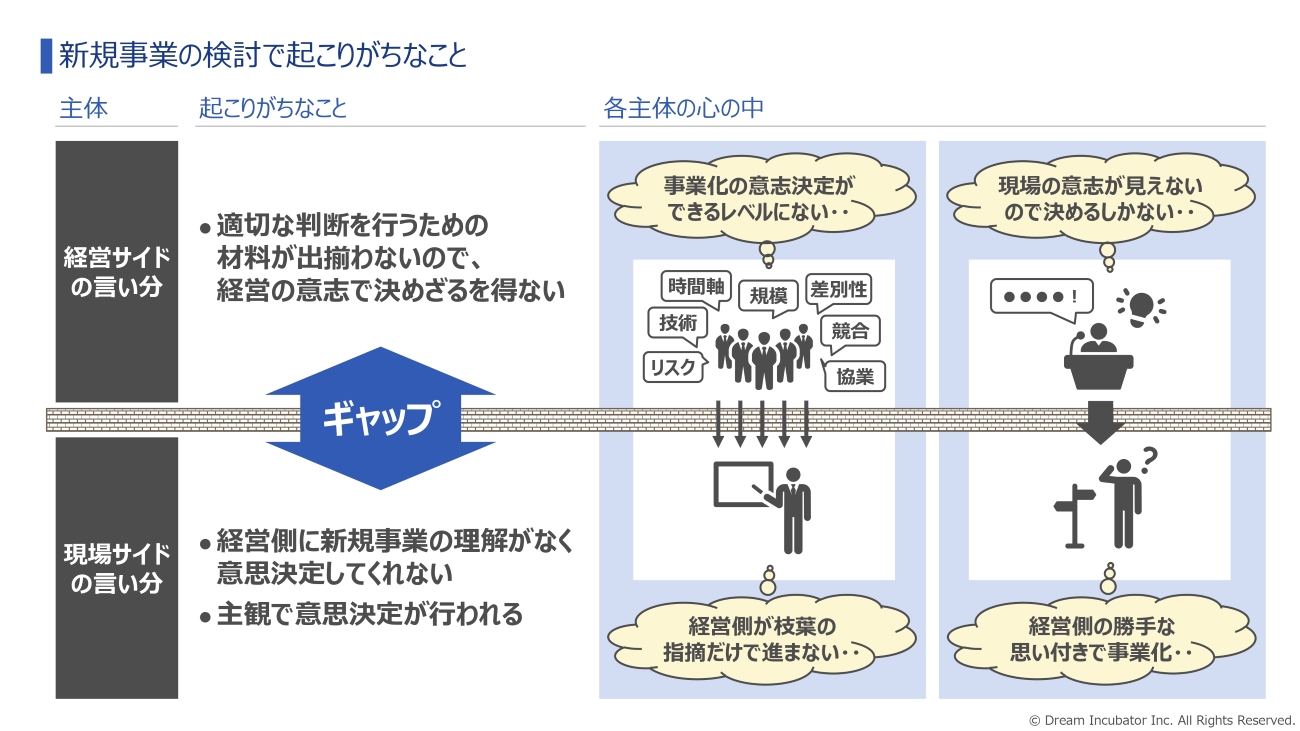

一方で、経営側も新規事業の経験が豊富ではないため、具体的な指示は出せず、「どうにもピンとこない」「もっと事業の広がりが欲しい」といった曖昧なリクエストに終始します。この状況を経験された方ならわかると思いますが、現場は「いつまで経っても様々なリクエストが来る上に、結局何も決めてくれない」という疑心暗鬼に陥ります。経営側も「既存事業と比べて意味のある事業規模や時間軸になっていない」と意思決定できず、お互いにフラストレーションが溜まっていくのです。

そして最終的に起こりがちなのが、経営側が現場の提案を無視し、「昨今はエネルギーやヘルスケアが注目されているから」という理由で、領域だけをトップダウンで決めてしまうケースです。現場としては「今までやってきたことは何だったのか」という気持ちになり、領域は決まったものの、中身は白紙のため、また一から検討をやり直すことになります。