アビームコンサルティングは、日本企業におけるM&Aへの取り組み実態と企業価値向上の実現との相関を明らかにすることを目的として、M&A関連業務の経験のある経営層から主任・係長職までの300名を対象に調査を実施した。

1.M&Aによる目的達成率は45%止まり。経営層とミドルマネジメント層で評価にギャップ

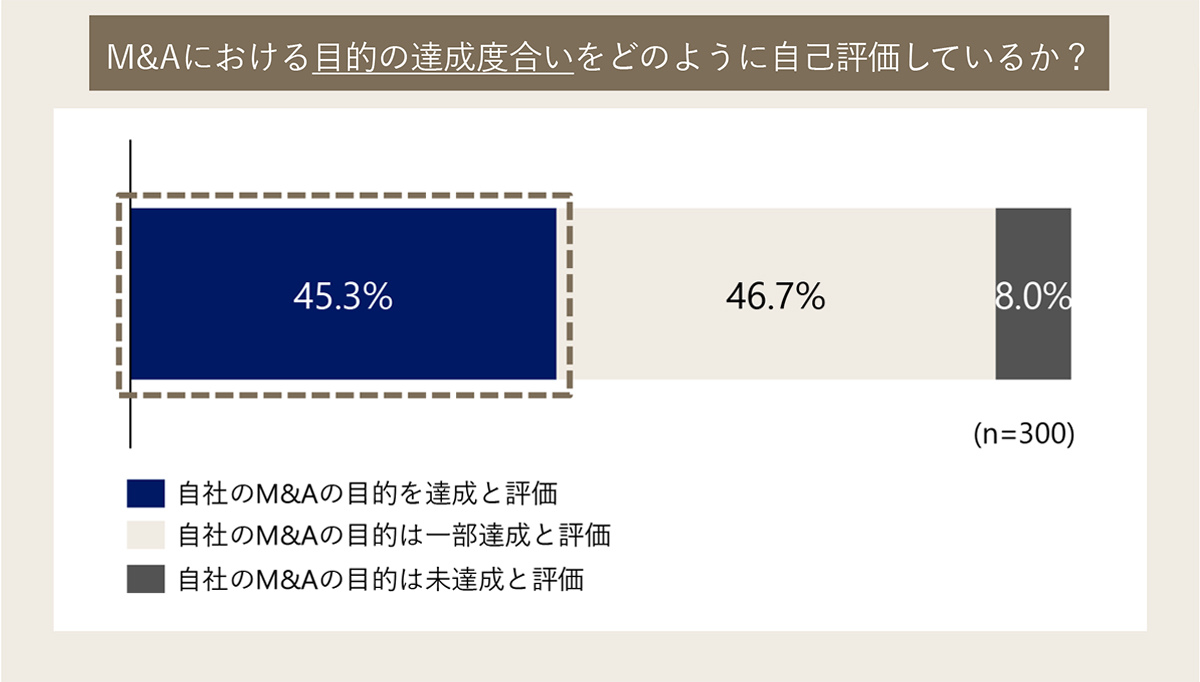

M&A実施後に「目的を達成した」と自己評価した企業は全体の45.3%にとどまり、半数を割り込む結果となった。

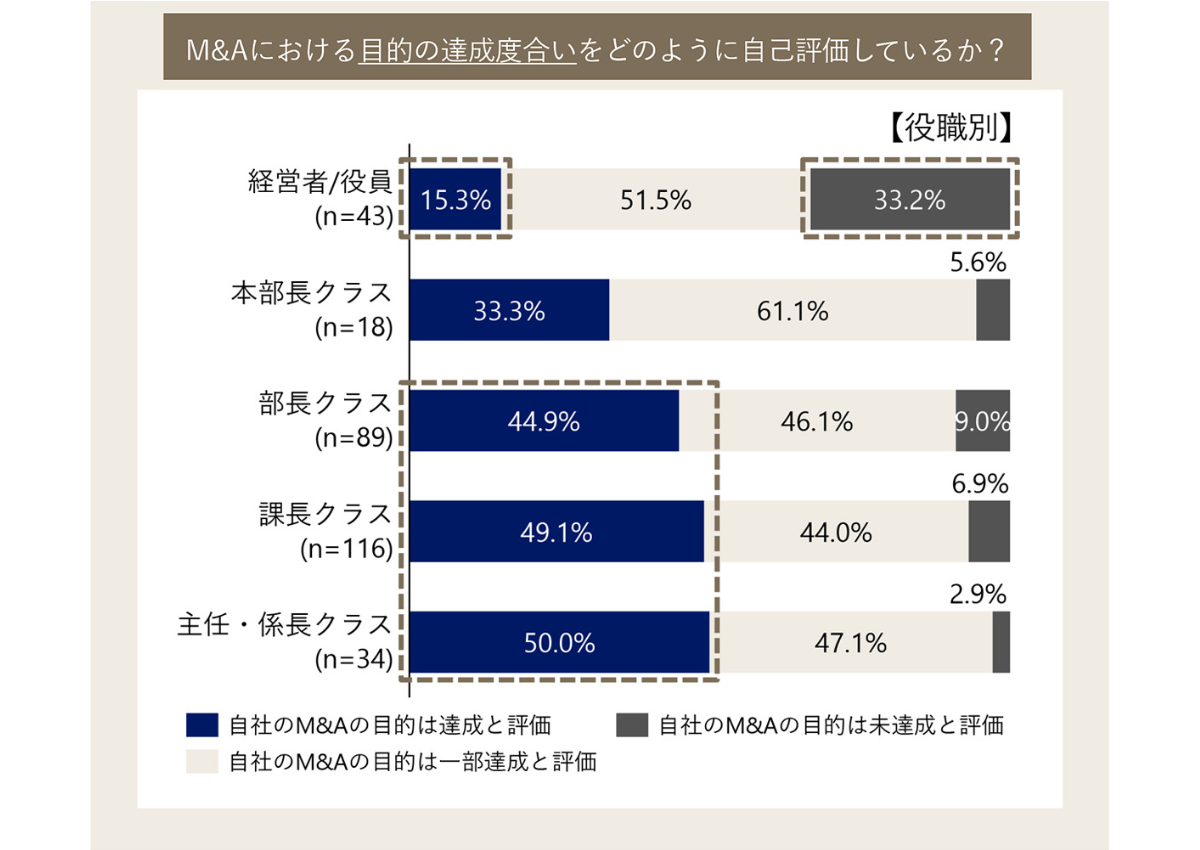

役職別では経営層の評価が最も厳しく、「目的達成」と答えたのはわずか15.3%にとどまり、「未達成」という回答は33.2%と、他役職と比較して最も多い結果となった。対照的に「主任・係長」「課長」「部長」といったミドルマネジメント層では、約半数がM&Aによる目的達成を高く評価。経営層とミドルマネジメント層の間に大きな認識のギャップが存在することが明らかになった。

2.「金融・証券・保険」「自動車、輸送機器」「電気、電子機器」の各業界ではM&A目的達成率が過半数超え

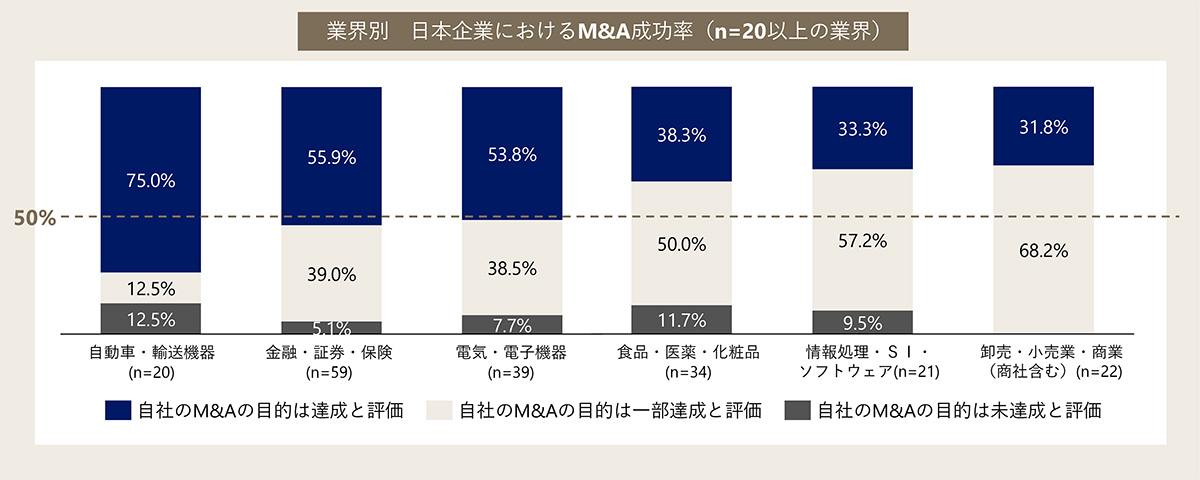

業界別にM&A後の目的達成率を比較した結果、「金融・証券・保険」「自動車・輸送機器」「電気・電子機器」では、過半数の企業が「目的を達成した」と自己評価しており、他業界と比べて高水準であった。

一方で、「食品・医薬・化粧品」「情報処理・SI・ソフトウェア」「卸売・小売業・商業(商社を含む)」では、目的達成率が他業界に比べ相対的に低い傾向が見られた。

3.PMIを中期経営計画・人材戦略と一体設計した企業の45%が「改革を継続」

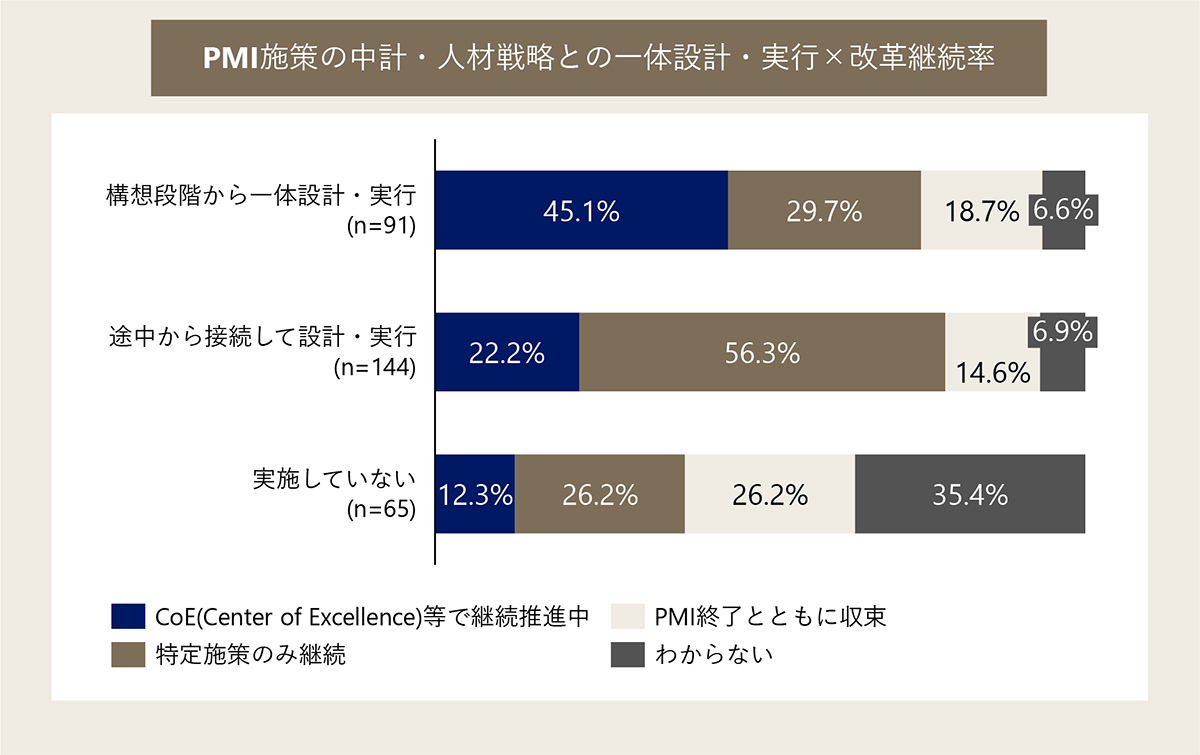

構想段階からPMI施策を中期経営計画や人材戦略と一体的に設計した企業では、PMI終了後も45.1%が「M&Aによる、シナジー創出のための改革を継続推進中」と回答。一方で、一体設計を行わなかった企業では、改革継続率はわずか12.3%にとどまった。

PMIを成功に導く、企業価値向上実現の4つのポイント

同調査を通じて、日本企業におけるPMI施策の実態と、そこに潜む課題が明らかになった。同社は、これまで培ってきたM&Aによる事業再編・構造改革支援の知見・実績をもとに要因を分析し、PMIを成功に導き企業価値を向上するための4つのポイントを導き出した。

ポイント①:Day1以前における統合全体構想の確立

近年のM&Aは取引の規模・複雑性が一層高まり、単なる取引成立ではなく「統合による企業価値の向上」が真に問われる時代となっている。しかし、現場ではクロージング業務や交渉対応に追われ、統合の全体構想を描けないままDay1を迎えるケースも少なくない。こうした状況では、戦略的な統合目標への取り組みが後手に回り、価値創出の機会を逸する可能性が高まる。

PMIを成功に導くためには、Day1以前から統合の目的や価値創出の方向性を明確にし、戦略を具体的な施策へと落とし込むことが不可欠。ディールプロセス(企業間で行われる買収や合併に関する一連の取引)段階でTOM(統合後のガバナンス・業務・組織・人材・システムの運営モデル)やTSA(移行サービス契約)を早期に整理し、体制・人材・ガバナンスを一体的に設計し必要なケイパビリティを確保することが、統合後の迅速な価値創出につながる重要な基盤となる。

ポイント②:買い手と対象会社をつなぐ「統合推進人材」の戦略的配置

PMIにおいて買い手企業のルールを対象会社に一方的に適用できる場面は限られており、相手企業の文化や労働慣行との整合性を踏まえた丁寧な調整が不可欠。この配慮を欠くと現場での摩擦や抵抗が生じ、結果として統合効果が低下する可能性がある。

中でも重要なのが、デューデリジェンス(企業買収や投資の際に行われる調査・分析)段階から関与し、経営層の戦略意図を現場に橋渡しできる「統合推進人材」の戦略的な配置。この人材が経営の意図やM&Aの背景を現場に即した形で伝え、理解浸透を促すとともに、制度設計を通じて文化的摩擦を緩和することで、統合を推進する大きな原動力となる。

ポイント③:統合直後の短期アクションプラン対応にとどまらない「Post PMI」への展開

統合の目標を「最低限の業務・制度の統合」にとどめた結果、統合直後の短期的な対応に追われ、その後に必要となる本質的な統合施策が停滞。企業価値の向上に結びつかないという課題を抱える企業が増えている。特に、Day1・Day100以降の中長期な企業価値向上を担う「Post PMI」フェーズでは、クロスセルやブランド統合、購買・物流ネットワークの最適化や生産拠点の再編、IT基盤統合といったオペレーション改革の推進が求められる。

こうした改革を実現するためには、中期経営計画とM&A戦略を連動させ、戦略策定やデューデリジェンスの段階から中長期的な視点で予算設計や部門横断的な推進体制を整備することが不可欠。具体的には、これらを手動する統合推進組織(Integration Management Office)をあらかじめ構築し、統合後の定着まで一貫して推進することが、Post PMIフェーズにおける、企業価値の早期最大化の鍵となる。

ポイント④:現場任せにしない統合実行

統合を現場任せにせず経営層が最前線でリーダーシップを発揮することは、意思決定の質とスピードを飛躍的に高め、組織全体を動かす推進力となる。さらに、変革を持続的に進めるためには、経営層の積極的な関与に加え、行動変容を組織文化として定着させる制度的な仕組みが必要。

具体的には、シナジー創出を経営KPIとして経営会議で扱うこと、進捗レビューを制度として組み込むこと、そして経営層自らが現場に足を運び、課題を直接把握したうえで重要議題として取り上げ、迅速な意思決定で解決につなげることが求められる。こうした仕組みを通じて、経営層のリーダーシップと現場の実行力を結びつけ、組織全体として持続的な変革を推進する体制を確立することが可能。

【関連記事】

・セレンディップ・ホールディングス、4社のM&Aを実施し過去最高業績を更新【フィスコ調査】

・アビームコンサルティング、ANAホールディングスの企業価値の定量可視化を「価値関連性分析」で支援

・25年はM&A活動が一層活発に CEOの楽観視が強まるが、変革目標は未達と約4割が予想(EY調査)