新規事業の“失敗の本質”は「不明は不快」という認知バイアス

田中:既存事業側が新規事業側に批判的になる理由はいくつかあって、そのなかでも最大の抵抗勢力を、私は「不明は不快」族と呼んでいます。

新規事業のメンバーは懸命に取り組んでいるのですが、既存事業側から見ると「何をしているのかよく分からない存在」に映りがちです。しかも、どこかキラキラして見える。社内のドレスコードとは異なる服装をしていたり、自由な雰囲気で議論していたり――。最初は気にも留めていなかったのに、次第に「なんだか鼻につく」「あいつら何様なんだ」といった感情が芽生えていく。

これは単なる感情論ではなく、人間の深層にある認知バイアスの1つです。人は「分からないもの」に出会うと、本能的に「不快だ」と感じてしまう傾向があります。新規事業に対する抵抗の多くは、この“分からない=不快”という心理反応から生じているのです。

大長:なるほど。

田中:もう1つ、よくあるのが肝いりの新規事業の立ち上げに外部から担当役員を招聘し、オフィスも意思決定のルールも別にして、完全に「孤島化」してしまうケースです。それでは小粒な新規事業は立ち上がっても、その企業の未来を担うような大きな事業にはスケールしません。

そもそも、その企業でなぜ新規事業を立ち上げるのか、トップマネジメントチーム全員でコンセンサスを取ることから始めなければいけません。

評価者ではなく挑戦を推進するリーダーへ

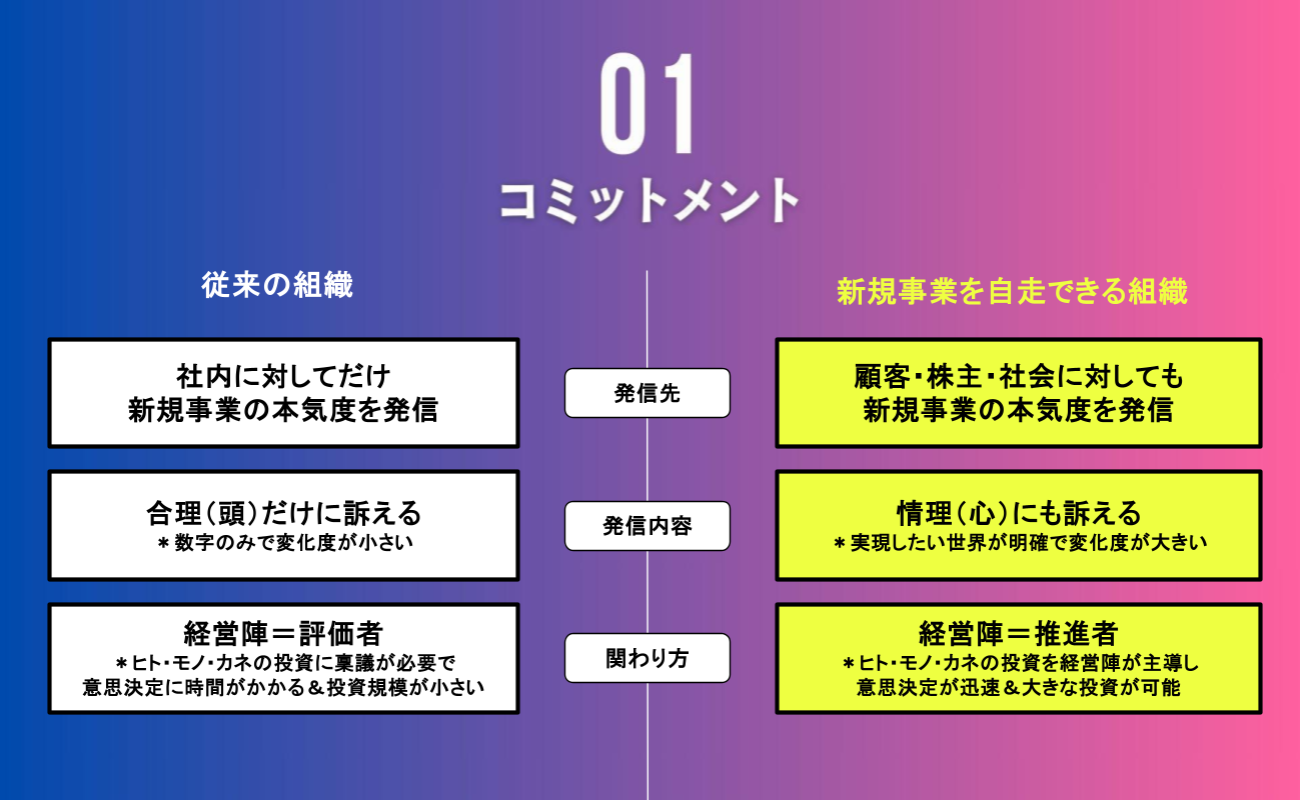

大長:今のお話を伺い、トップがどう対峙するかが全てだと思いました。「10のアジェンダ」でも最初に「経営陣のコミットメント」を挙げ、経営陣は新規事業の「評価者」ではなく「推進者」として関わるべきだとしています。

ネスレ日本で高岡浩三さんが社長をされていたときのやり方[1]が参考になります。多くの企業では、社員が新規事業の提案をすると、役員はそれを批判的に評価して潰す、「もう少し調べてみたら?」と無駄にリソースを使ってしまう、などが横行するんですよね。でもネスレでは、役員が「チャンピオン」となって社長に提案する役割を担っています。社員から出てきたアイデアをピックアップし、それを自分のチームで検証したうえで社長にプレゼンするわけです。

こうして現場のアイデアが事業につながるのが見えるようになると、既存事業部門や工場からもアイデアが出るようになります。つまり、ここでの「コミットメント」というのは、リーダー陣が評価者から推進者にマインドチェンジし、振る舞い方を変えていくことなんです。

田中:大賛成です。新規事業とは、本来、その企業が「世の中に対して約束した理想的な未来」と「既存事業の延長線上にある現実的な未来」とのギャップを埋める営みです。つまり、新規事業とは「全社の経営目標を達成するための手段」であり、その意味では、最も強くコミットすべきは「経営者」自身です。ところが現実には、その責任や情熱の多くが「新規事業担当者」だけに委ねられてしまう。ここに多くの企業が抱える構造的な問題があります。

大長:おっしゃるとおりですね。

[1]高岡浩三・著『ゲームのルールを変えろ――ネスレ日本トップが明かす新・日本的経営』(ダイヤモンド社)