経営人材を育成するために必要な「発達的挑戦課題」

大長:続いて、経営人材育成と新規事業開発の関係についてもお伺いしたいです。

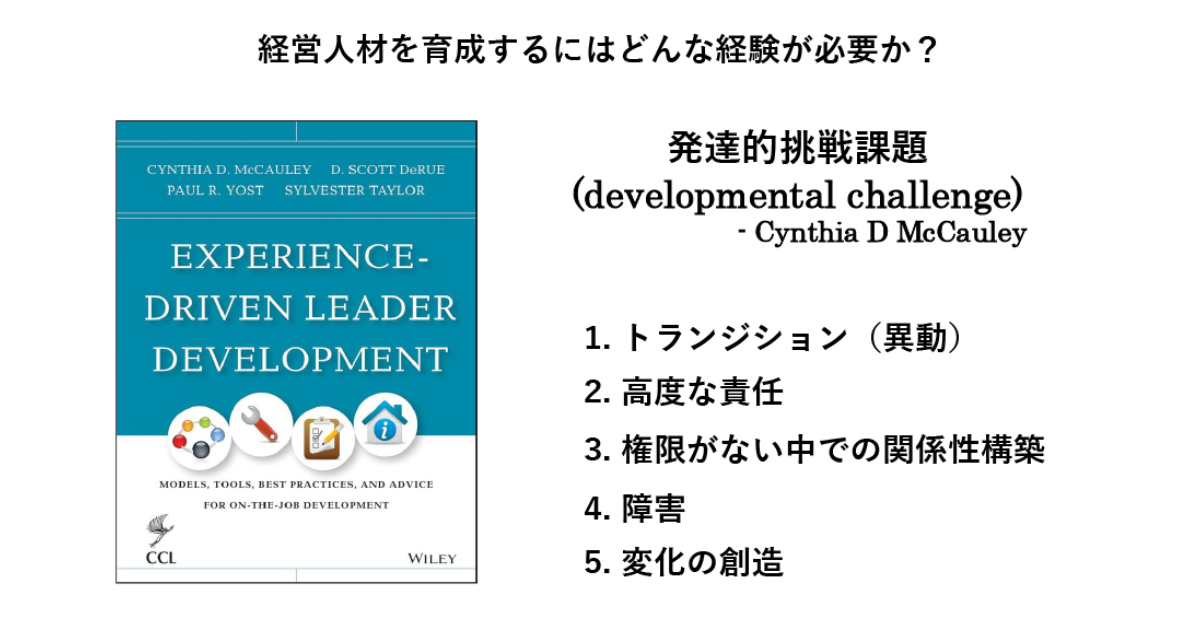

田中:経営人材育成の研究者であるシンシア・マッコリーは、経営人材を育成するのに重要な5つの「発達的挑戦課題(developmental challenge)」[5]を挙げています。

1つ目は「異動」で、今活躍している場から不慣れな仕事環境への異動を経験させる。2つ目は「高度な責任」で、できるだけ高いレベルの経験を積ませる。3つ目は「権限がない中での関係性構築」で、大きな権限がなくても社内外のネットワークを構築して自身のチームを作る経験です。そして4つ目が「障害」で、トラブルシューティングをして乗り越えていく経験です。これらの課題を乗り越え、新しい領域の事業をつくることが、5つ目の「変化の創造」です。これって要するに、“超・修羅場経験”であり、人事界隈では「タフアサインメント」と呼ばれるものであり、新規事業をつくる経験がまさに該当しますよね。

大長:まさにそうですね。実際、最近は我々も、選抜型で次世代リーダーを育成するための新規事業プログラムをお手伝いする機会が増えてきました。今のお話は、そこで起きていることとも深く重なります。新規事業開発は、まさにこれらの「発達的挑戦課題」が凝縮された経験と言えるでしょう。一人のビジネスパーソンとして、これほど成長機会に溢れた場は他にないと感じています。

[5]McCauley, C. D., Ruderman, M. N., Ohlott, P. J., & Morrow, J. E. (1994). Assessing the developmental components of managerial jobs. Journal of Applied Psychology, 79(4), 544–560.

新規事業を経験することで起こる既存エース人材の生まれ変わり

田中:新規事業は突き詰めれば全社の経営目標を達成するためにやるものですから、経営的な視座を持って取り組まない限りうまくいきません。既存事業のエース人材が、その部門から離れて、新規事業部門に異動すると、最初は壁に当たって他責思考になります。しかし、半年から1年と続けるうちに「なんで自分が新規事業をやっているのか」と考えるようになる。

既存事業ではHOWに向き合っていればよかったのが、何もないところから作り始める状況ではじめてWHYを問うことになるんです。社史を読んだり、創業者の思いを辿ったり、自分がここにいる理由を考えたりします。そうすると、これまで自分の力でできていたと思っていたことも、たまたま周りに恵まれていたからだと気づき始めます。経験したことのないほど大きなものと対峙したときに、自分のパースペクティブが変わり、成長していくんです。

その結果、「所属企業としてやる決断をしないなら自分でやる」と言い切るところまでいくと、事業と自分のパーソナルビジョンが一致している状態なわけですから、とても強いです。

大長:我々が伴走支援する現場でも、最初は所属企業への違和感や距離感を口にしていた担当者が、取り組みを重ねるうちに「この会社で未来をつくりたい」と目を輝かせて語るようになる。そんな場面に何度も立ち会ってきました。これは、単なるスキルアップを超えた、人間的な成長を意味しているのだと感じています。自分の仕事が所属企業の未来と直結していることを実感し、既存事業だけでは得られない深いコミットメントが生まれる瞬間ですね。

田中:経営と同じ目線で語る必要があるから、結果的にそうなるのでしょう。ただ、多くは途中で失敗の烙印を押されてしまったりして、そこまで至りません。

大長:せっかく一人ひとりが変わろうとしているのに、それを摘んでしまうのは本当にもったいないですよね。挑戦を続けることで得られる貴重な学びや成長の機会を、組織がみすみす逃してしまっている。ここをどう変えていくかが、自走する組織を作るうえで極めて重要だと感じています。

田中:人が物事の捉え方を変えるには、かなり時間がかかり、事業に求められるスピード感とはどうしてもズレがあるのが難しいところです。

大長:同感です。既存のルールのなかで成果を上げていた人がカオスな環境に放り込まれ、自我が揺さぶられる。そこから「仕事ってこういうことだったのか」と自らを書き換え、リーダーに求められる一段階上の視座を獲得する。そんな成長の可能性があるのが新規事業開発のプロセスなんですね。今日はさまざまなことに気づくことができて有意義でした。ありがとうございました。