問題提起:「SaaS is Dead」論の本質

セッションの口火を切ったラクス CAIO(Chief AI Officer)の本松慎一郎氏は、大阪大学大学院で人工知能研究を専攻した経歴を持つ、AIとビジネスの双方に精通する人物だ。同氏はまず、「SaaS is Dead」論が生まれる背景を、AIエージェントがもたらす理想的なユーザー体験から解説した。

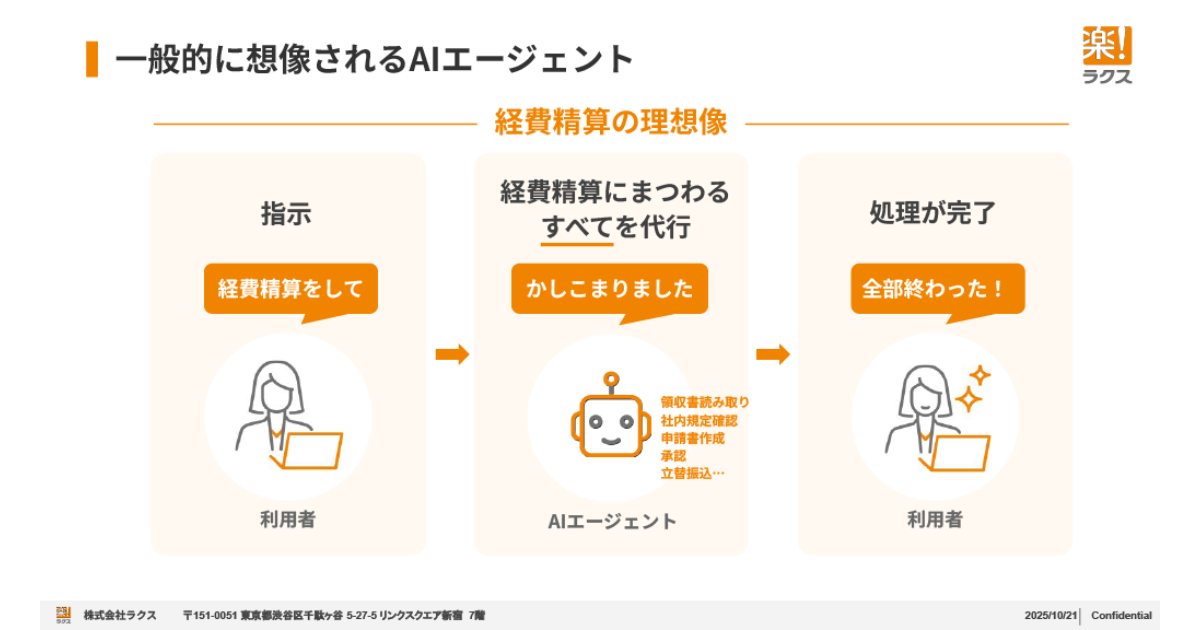

「利用者が『私の経費精算をお願い』とAIエージェントに指示するだけで、エージェントが自ら領収書を収集・読み取りし、社内規定を参照して申請書を作成 。さらには承認作業や立て替え費用の振込まで完結させ、利用者は『終わりました』という結果報告を聞くだけ」(本松氏)

この世界観が実現すれば、確かに利用者がSaaSの画面を直接操作する機会はゼロになる。AIエージェントがフロントに立ち、人間と業務システムの間のすべてのやり取りを代替してしまうように見える。これこそが、「SaaS is Dead」論、すなわちSaaSのインターフェースやビジネスモデルが陳腐化するという議論の本質であると本松氏は分析した。しかし、同氏は、この理想像にはSaaSが本質的に担っている重要な役割が見落とされていると指摘し、議論を深めていく。

SaaSが担う揺るぎない価値とは何か

本松氏は、SaaSとAIエージェントの定義を明確に切り分ける。AIエージェントが「自ら最適な手順を計画・実行する自律型のシステム」であるのに対し、SaaSは「インターネット経由で利用できる特定業務向けのオールインワン業務ソフト」であると定義した。

SaaSの価値は、単なる画面(ユーザーインターフェース)の提供ではない。本松氏が強調するのは、SaaSが担う「業務を安全かつ効率的に進めるための基盤」としての役割だ。

「業務データは95%正しくて5%の誤りがあっては許されず、100%のデータの正確性を担保せねばなりません」と本松氏は語る。企業活動においては、機密レベルに応じた厳格なアクセスの制御や、内部統制を担保し監査性を確保することも不可欠だ。さらに、電子帳簿保存法のような複雑な法令対応や、24時間365日の安定運用も、SaaSベンダーが責任を持って提供している中核価値である。

AIエージェントが自律的に業務を遂行しようとするほど、この堅牢なSaaS基盤が持つ正確なデータや整備された業務プロセスが、むしろ不可欠となる。SaaSは、AIが活躍するための信頼できる土台そのものなのである。

AIエージェントの「弱点」と「責任」の所在

本松氏は続けて、現行のAIエージェントが持つ明確な「苦手なこと」を挙げ、SaaSを容易に置き換えられない理由を補強した。AIは「やること・手順が決まっている」定型業務は得意だが、「状況に応じて考える必要がある」業務や、「間違えると影響が大きい」業務、「例外が多い」業務は依然として苦手である。

特に経費精算のような業務では、この「例外」や「判断」が頻繁に発生する。例えば、「『この会議の飲食代は、本当に業務上必要だったか』という目的の妥当性を判断する」ことや、「接待相手との関係性やその場の状況を考慮して、交際費としての正当性を判断する」ことは、AIには困難である。さらに、「規定にない例外的な経費の承認可否を前例や慣習に基づいて判断する」ことや、「申請内容に不正や私的利用の疑いがないか、背景をくみ取って判断する」ことも、人間にしかできない高度な判断領域だ。

そして、最もクリティカルな論点として、本松氏は「責任の所在」を挙げた。

「仮にAIエージェントに承認作業を任せ、それによって重大な不正が見逃された時、AIは責任を取ってくれるのでしょうか? 不正を見逃した人間が責任を問われるのが、企業活動の現実です」(本松氏)