帝国データバンクは、信用調査報告書ファイル「CCR」など自社データベースをもとに、事業承継の実態について分析可能な約27万社(全国・全業種)における、後継者の決定状況と事業承継について分析を行った。

後継者不在率の動向

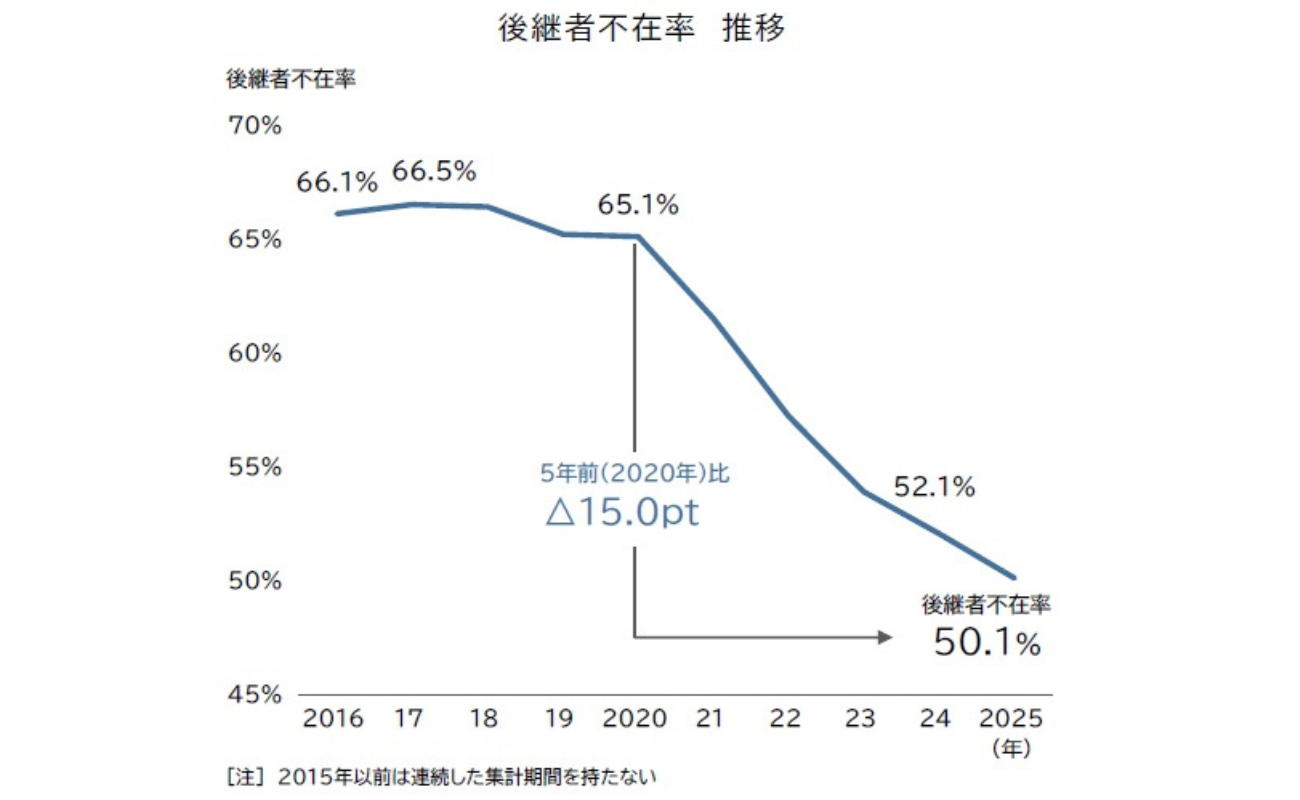

2025年の後継者不在率は50.1%

全国の全業種約27万社を対象とした2025年の後継者動向を調査した結果、後継者が「いない」または「未定」の企業は13.8万社で、全国の後継者不在率は50.1%。前年(2024年)から2.0ポイント(pt)低下し、7年連続で前年の水準を下回ったほか、2016年調査以降の過去10年間では、最高だった2017年に比べて16.4ptの大幅低下となった。日本企業の後継者問題は、全体的に改善傾向が続いている。

事業承継に関する官民の相談窓口が全国に普及し、プル・プッシュ型の各種支援メニューも拡充されたことで、小規模事業者にも門戸が広がった。自治体や民間のM&A仲介事業者、特に地域金融機関による事業承継への取り組み効果も加わって、事業承継の重要性が広く認知・浸透。これにより経営者をはじめ事業承継に直面した当事者の意識変化をもたらすなど、後継者不在率の改善に大きな影響力を発揮したと見られる。

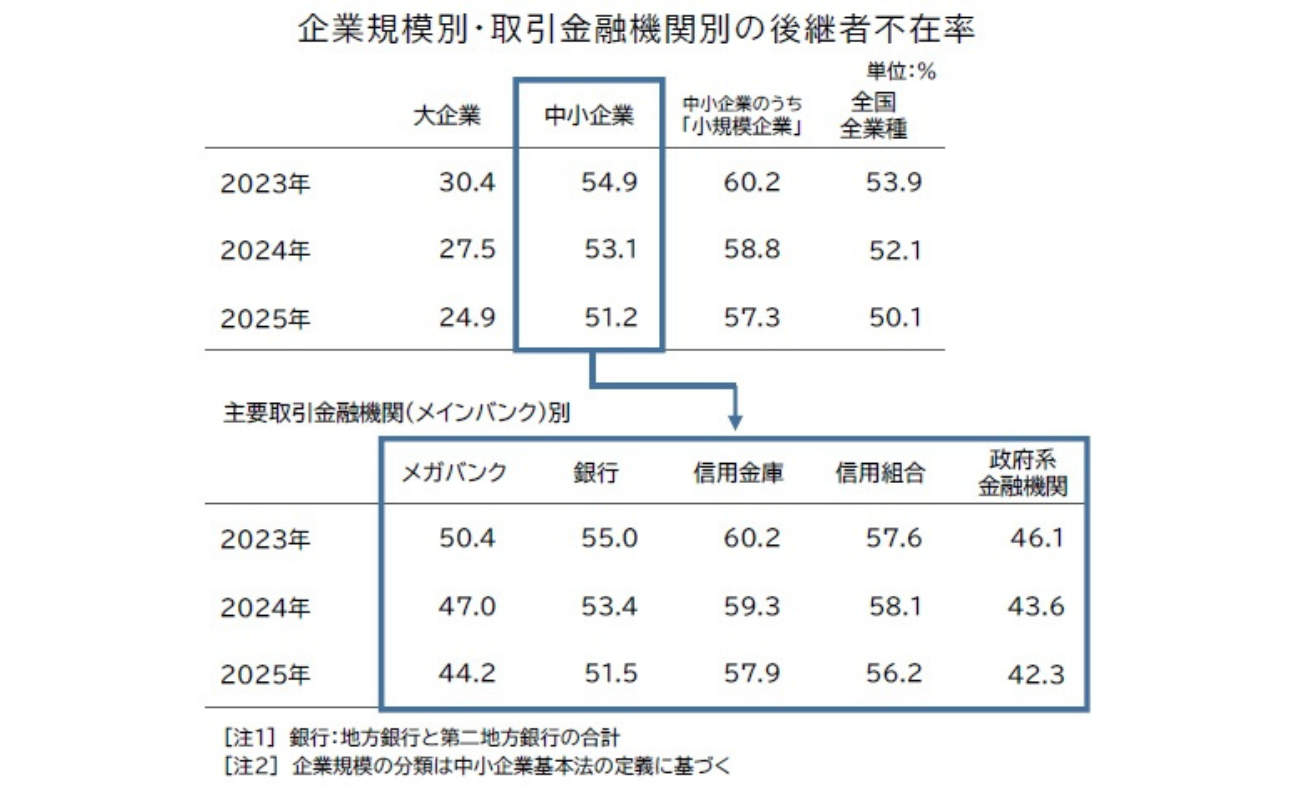

他方、企業規模によっては後継者対策が進まず、依然として高い後継者不在率で推移。中小企業基本法に基づく企業規模別で見ると「大企業」では24.9%にとどまった。一方で、「中小企業」では51.2%、中小企業のうち「小規模企業」では全国全業種平均を大きく上回る57.3%。比較可能な2023年調査からの改善幅でも、「大企業」では5.5pt低下したのに対し、「中小企業」では3.7pt、「小規模企業」では2.9ptと、小規模企業ほど後継者対策が進んでいない実態が判明した。

中小企業の後継者不在率を企業の「主要取引金融機関(メインバンク)」別に見ると、2025年では「メガバンク」が44.2%だった。また、事業承継支援に注力する「政府系金融機関」も42.3%と、いずれも低水準で推移。他方、「信用金庫」(57.9%)、「信用組合」(56.2%)はいずれも全国全業種平均(50.1%)を大きく上回る水準だった。事業承継の局面では、後継者が株式や事業用資産を買い取る場合も多く、資金調達を含めた承継ノウハウのほか、承継に関心の高い企業・経営人材などを紹介するネットワークなど、金融機関の果たす役割は大きい。ただ、こうした機能を十分に提供するための専門人材やノウハウが蓄積されていない、あるいは人員不足から「事業承継支援まで手が回らない」といった金融機関では、潜在的な事業承継ニーズを掘り起こせていない可能性もある。

年代別:「40代・50代」で後継者不在率の大幅改善続く

社長年代別の後継者不在率では、「30代未満」が最も高く83.2%となった。「50代」(58.3%)までは全国平均に比べて高く、創業直後または経営者が壮年期で活躍する企業では後継者を選定する必要性・緊急性が低いことも、若手~現役世代の後継者不在率が高い要因となっている。

ただ、前年・前々年に比べるといずれも後継者不在率は低下し、現役世代の「40代」、事業承継が視野に入る「50代」の後継者不在率が前年に比べ2pt以上低下するなど大きく改善した。特に、先代社長から事業を承継した若手経営者などでは、事業承継の難しさなどを実際に経験していることから「早い段階で後継候補を策定、育成する」意識が醸成されていることも、若手・現役世代の後継者不在率が低下傾向にある要因の一つとしてあげられる。

他方、「60代」以上では全国平均を大きく下回り、「80代以上」(22.2%)は全年代で最も低かったものの、今なお2割の企業が後継者を策定していなかった。

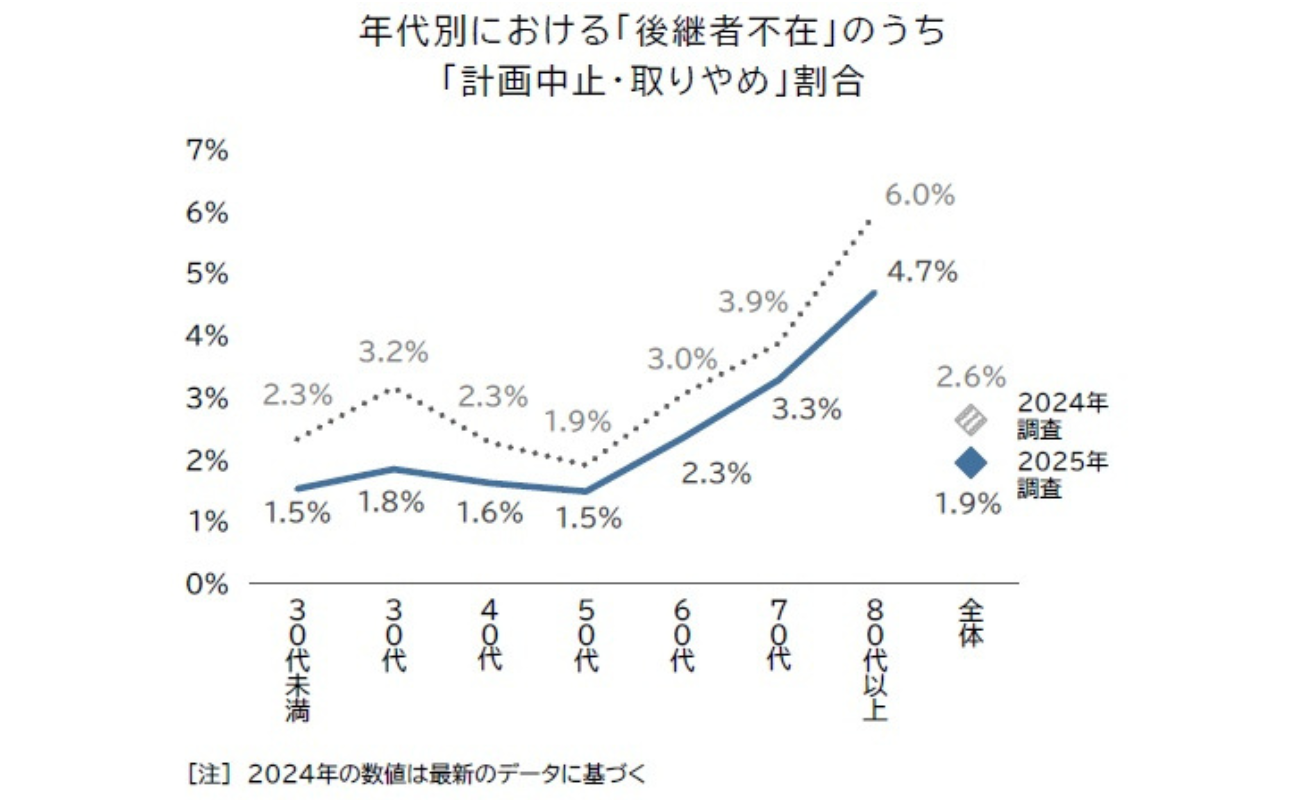

近時は経営環境の急激な変化により事業承継を中断したケースや、現代表者による後継者選びの見直し、あるいは後継者候補だった人物の辞退や退社といったケースなども見られる。2024年→2025年の後継者策定状況が比較可能な企業で、後継者が「不在」だった約10万社の動向を見ると、2024年以降に代表者交代を行ったことで後継者を決めていない「承継直後」が3.0%、2024年時点では後継者候補がいたにもかかわらず2025年に後継者不在となった「計画中止・取りやめ」が1.9%を占めた。

年代別に見ると、「計画中止・取りやめ」の割合は30代未満~50代まで1%台と低位で推移した一方で、「60代」は2.3%、「70代」では3.3%と比率が上昇。「80代以上」では4.7%と全年代で最高となった。事業承継が中断・頓挫した要因は多岐にわたるものの、高齢での事業承継では中断・白紙といったリスクがより高い傾向にある。

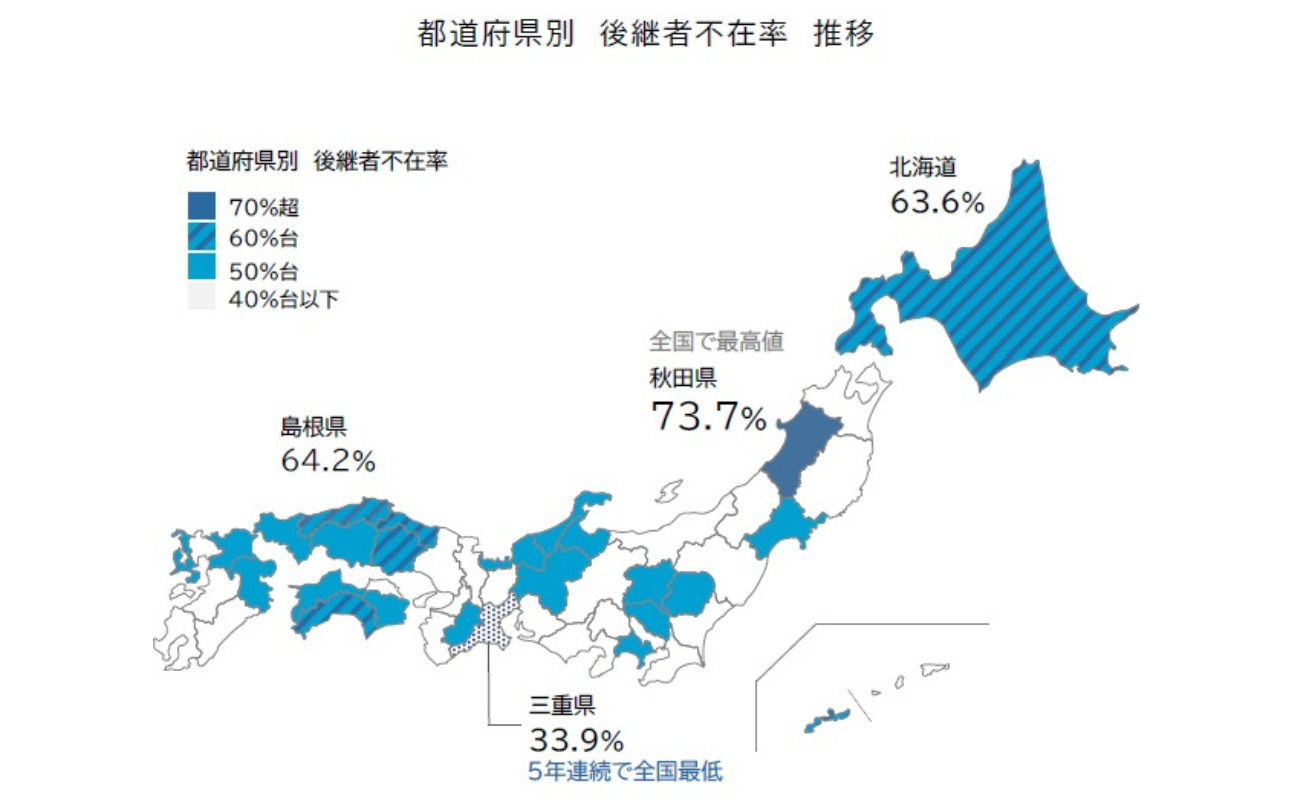

都道府県別:「秋田県」が唯一の不在率70%台

都道府県別で最も後継者不在率が低いのは「三重県」で33.9%。2021年以降、5年連続で全国最低水準となった。「地域金融機関などが密着して支援を行っていることに加え、経営や商圏が比較的安定している企業も多い」などの理由から、同族内で経営を引き継ぎやすい環境が整っていることなどが背景にある。同県では2018年にピークとなる69.3%を記録して以降、不在率の急激な低下が見られたものの、その後の改善幅は鈍化傾向で推移している。

後継者不在率が全国で最も高いのは「秋田県」で、全国平均を大幅に上回る73.7%。同県が全国で最高となるのは2024年に続き2回目で、全都道府県で唯一不在率が70%を超えた。秋田県では2023年以降、全国で唯一後継者不在率が3年連続で上昇。前年から不在率が上昇したのは秋田県のほか「佐賀県」(46.3%、+3.8pt)、「高知県」(63.2%、+3.2pt)など13県だった。後継者不在率の高い地域や、上昇傾向が続く地域では、総じて同族経営の企業が多く、親族以外の第三者に経営権を移譲することへの抵抗感が依然として根強いケースも少なくない。また、後継者候補となる若年層が都市部へ流出するなど経営人材の不足が深刻化しており、人口減少や高齢化など地域経済の活性化に課題を抱える地域などで影響が大きいと見られる。

業種別:全業種で不在率60%を下回る。調査開始以降で初

業種別では、2011年以降の調査期間で初めて、8業種すべてで不在率が60%を下回った。2025年の不在率が最も高かったのは「建設業」(57.3%)だが、過去最も高かった18年(71.4%)に比べて14.1pt低下、前年比でも2.0pt低下するなど改善傾向が続いた。

最も低いのは「製造業」(42.4%)で、現状のペースで改善が進んだ場合、2020年代に不在率40%を下回る可能性がある。製造業では自動車産業をはじめ、サプライチェーン(供給網)を構成する企業の事業承継問題が全体の供給網に影響をおよぼしかねないとの認識が広がっており、重点的な支援が行われてきたことも後継者不在の改善に大きな役割を果たしたと見られる。

業種をより細かく見ると(中分類)、最も不在率が高かったのは自動車ディーラーなど「自動車・自転車小売」の62.3%。不在率が60%を超えたのは他に、住宅建築などの「職別工事」(61.3%)の2業種にとどまり、2024年(5業種)から減少した。最も低い業種は「金融・保険」(31.4%)。

2025年の事業承継動向

就任経緯別:「脱ファミリー」が加速 「未経験でも」登板

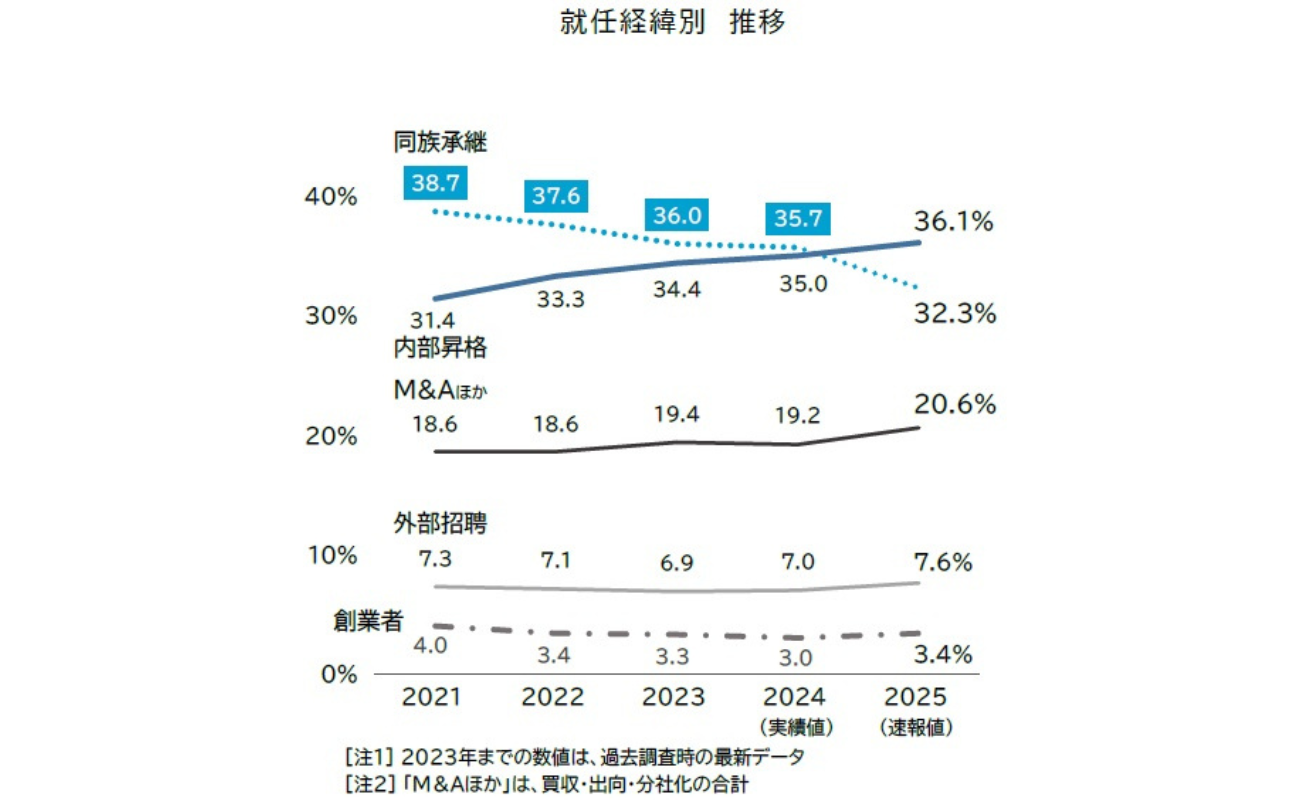

2025年に代表者交代が行われた企業のうち、前代表者との関係性(就任経緯別)を見ると、2025年(速報値)の事業承継は血縁関係によらない役員・社員を登用した「内部昇格」によるものが36.1%。これまで事業承継の形式として最も多かった「同族承継」(32.3%)を速報値段階で上回った。以下、買収や出向を中心にした「M&Aほか」(20.6%)、社外の第三者を代表として迎える「外部招聘」(7.6%)など、外部から経営トップを迎え入れる事業承継が続いた。

2024年の実績では、「同族承継」が35.7%を占め最も高かったものの、「内部昇格」(35.0%)との差は0.7ptとなり、前年調査(1.6pt)から縮小。このペースで推移した場合、2025年実績でも「内部昇格」が「同族承継」を上回る可能性がある。日本企業における事業承継は、これまで最も多かった親族間の承継から社内外の第三者へ経営権を移譲する「脱ファミリー」の動きが加速。

2023~2025年の3年間で代表者交代が行われた企業のうち、後継者として就任した後任代表者の業界や経営経験の有無を分析。その結果、2025年は業界経験が「10年以上」ある後任代表者が8割超(83.9%)を占め、業界に精通した人材が多く代表者として就任した。一方で、業界経験が「3年未満」の代表者就任が7.7%を占め、前年(6.5%)から拡大。「経営経験の有無」では、「3年未満」(69.6%)が最も多く、多くがベテラン社員や役員として業界経験が長いものの、経営経験が少ない人材だった。

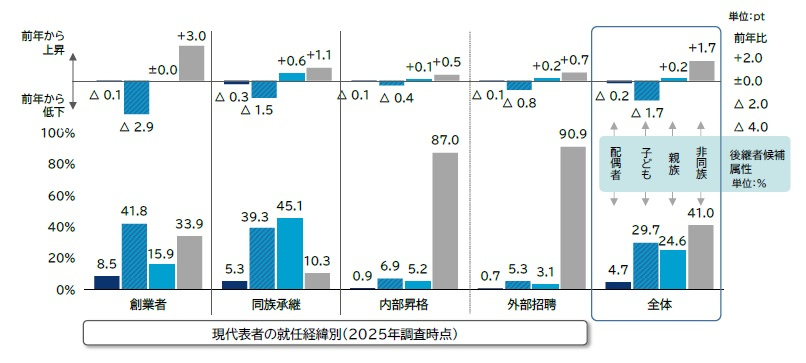

後継者候補属性:「非同族」が初の40%超え。「親族」が増加

2025年時点で後継者候補が分析可能な全国約13.8万社の後継者属性で最も多いのは「非同族」の41.0%で、前年を1.7pt上回った。2024年調査に続き4年連続でトップとなったほか、初めて40%を超えた。同族承継では「子ども」(29.7%)、「配偶者」(4.7%)はともに前年から低下した一方で、「親族」(24.6%)は前年から上昇。長男や娘、娘婿など、家族間での事業承継は消極的な傾向が続く一方で、従兄妹や叔父・叔母などへの親族承継では上昇が続くなど、同じ親族承継でも傾向が分かれた。

現代表者の就任経緯別に見ると、「外部招聘」によって現代表者が就任した企業では後継者候補を「非同族」とする割合が9割に達した。「内部昇格」でも、非同族を後継者候補に据える傾向に変化はない。

後継者候補で「非同族」以外の割合が大きいのは、現代表者が「創業者」と「同族承継」の企業のみ。ただ、こうした企業でも後継候補を身内以外の「非同族」に求める傾向が強まっており、「同族承継」における後継候補「非同族」の割合は前年比1.1pt、「創業者」は3.0pt、それぞれ上昇した。

【関連記事】

・帝国データバンク、上場企業の「平均年間給与」を調査 2024年度は671.1万円で4年連続増加

・森永製菓、定年制度の廃止・管理職昇格年数の短縮など、人的資本投資の拡充に向け人事制度改正を4月実施

・正社員不足の企業は53.4%、非正社員では30.6% 賃上げ見込みは約7割(帝国データバンク調査)