なぜ新規事業は頓挫するのか。議論の空中戦を防ぐための「地図」とは

大長伸行氏(以下、大長):田中先生、今日はよろしくお願いします。『「事業を創る人」の大研究』は僕のバイブルで、クライアントに本を見せながら説明することもあるんです。

田中聡氏(以下、田中):ありがとうございます。

大長:私たちはbridgeを創業して8年になり、これまで300を超える多様な業種・組織の新規事業開発を伴走支援してきました。従来のコンサルティング企業では、お客さまの新規事業開発の大半を“助っ人”であるコンサルタントが担ってきました。ですがbridgeでは、逆に8割をお客さまが自ら主体的に進める形をとっています。その企業の皆さんの当事者意識がプロジェクトの推進力になり、いかに「自走できる組織」になれるかで新規事業の成否が決まると、創業当時から確信していたからです。

実際、そのようなアプローチにより、新規事業の仮説検証までは再現性をもって進められるようになりました。ただ、市場に導入する段階で頓挫することが何度もあり、仮説検証の方法や精度の問題ではなく、なにか別の問題があるのではと感じ始めたのが5、6年前です。

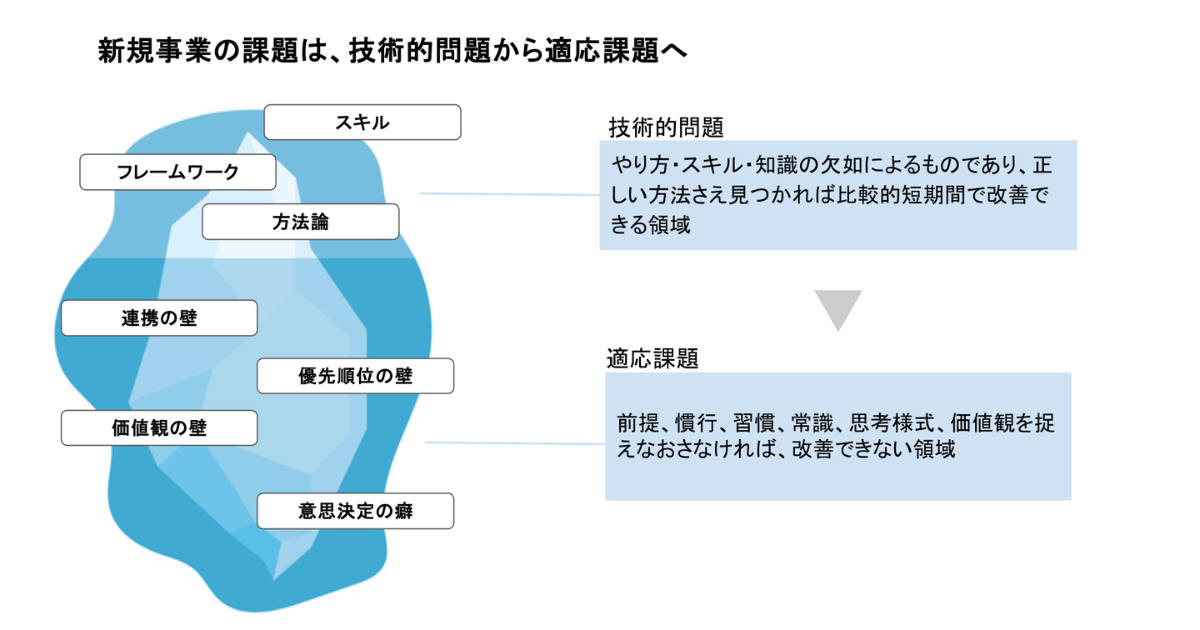

その頃に先生の本に出会い、「まさにこれだ!」と開眼しました。経営陣は、事業がうまくいかないのはスキルに問題があると思っている一方、現場では、社内の協力が得られないことが原因だと思っている。つまり、議論が噛み合っていないんですね。既存事業と新規事業、あるいは経営陣と現場では、まるでOSが異なるかのように価値観が違うから「わかりあえない」。それが問題の本質だと理解できました。

田中:OSが異なるからわかりあえない、というのはおっしゃるとおりですね。新規事業を推進するうえで、社内のさまざまな部署や階層間で視点が異なり、議論が噛み合わないことは頻繁に起こります。それぞれの部署が持つ情報や前提が違うために、建設的な話し合いができない「空中戦」状態に陥りがちです。

大長:「空中線の議論」に陥ると、新規事業の担当者がどんなに熱意をもって進めても組織のアセットやリソースをうまく引き出せず、結果的に孤立してしまうんですよね。

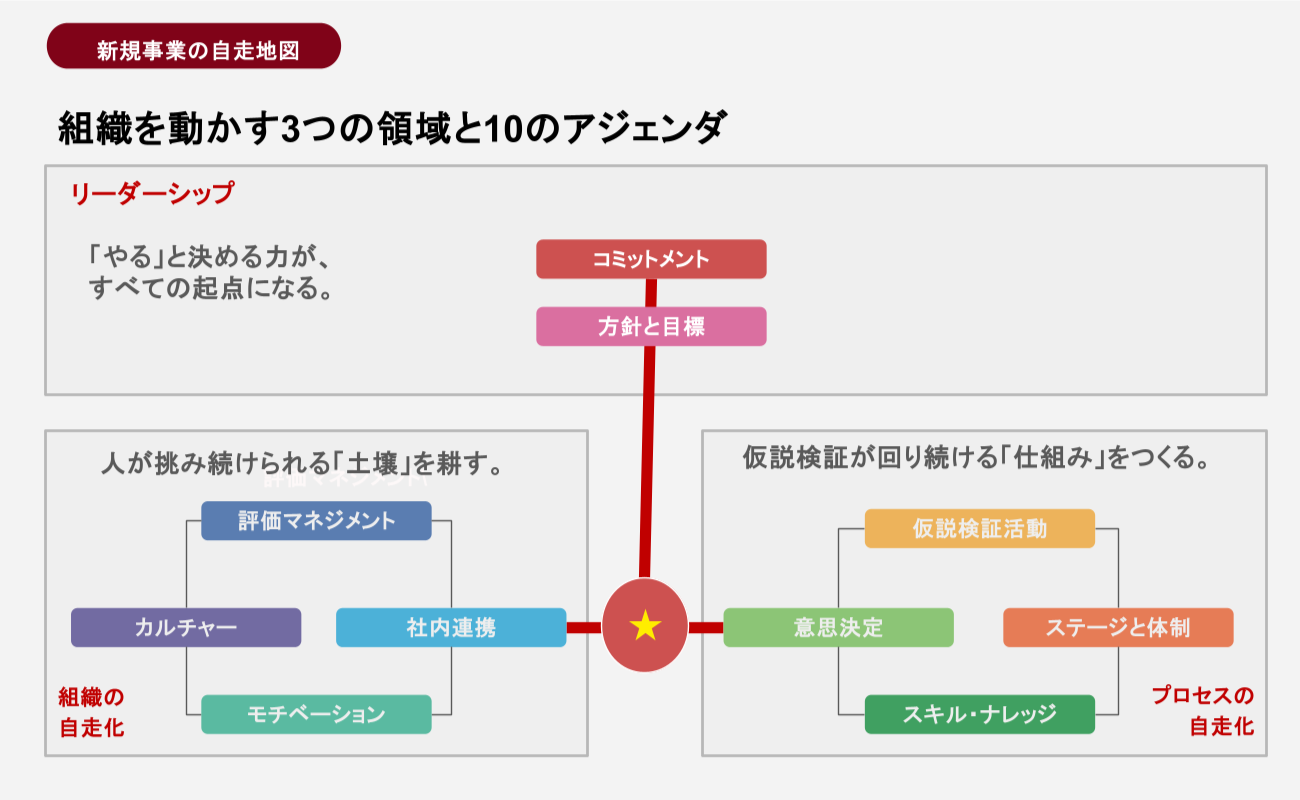

そうした状況を目の当たりにし、議論の方向性を示す羅針盤となる「地図」が必要だと強く感じました。そこで、これまで数多くの業種・組織の新規事業開発を伴走支援してきた経験に加え、多くのイントレプレナーへのヒアリングなども重ね、「わかりあえない問題」はどこから生じるのかを分析しました。そのうえで、新規事業を生み出すための「地図」として描いたものが「新規事業を自走する組織になるための10のアジェンダ」です。

田中:その考え方には深く共感します。関係者全員が同じ目線で議論し、協力し合うには、自分たちがどこに向かっていて、今どこにいるのか、そのためには何が必要なのかを明確に示す「地図」が不可欠です。大長さんの「10のアジェンダ」は、まさにその役割を果たすものだと感じています。

大長:ありがとうございます。この「地図」を通じて、私たちは企業が新規事業を成功させるための具体的なコンサルティングや組織づくりを支援しています。そして、その過程で常に直面するのが、新規事業における「失敗」との向き合い方です。多くの企業が「失敗を恐れる文化」に囚われ、それが新規事業の芽を摘んでしまっています。しかし、本当に恐れるべき失敗とは何なのか。今日は田中先生と一緒に、その本質を深掘りしていきたいと考えています。

田中:はい、よろしくお願いいたします。