デザイン組織の海外機能を強化する理由

Biz/Zine編集部・栗原茂(以下、栗原):前編では、外部からパナソニックを支援してきた池田さんがパナソニックの“中のヒト”となり、デザイン組織の変革を“黒子”としてリードする具体的な取り組み、特に日本での活動をお聞きしました。その後、池田さんはロンドンでの活動を主軸に戻していますが、その狙いは何だったのでしょうか。

池田武央氏(以下、池田):最も大きな目的は、デザイン組織の海外機能の強化です。それまでの日本を中心としたデザイン組織の変革の活動を海外にも横展開していくというチャレンジです。コロナ禍の2021年4月にロンドンでの新しいミッションにシフトしました。

栗原:日本企業において、デザイン組織の海外機能はどの程度重要だと思われますか。

池田:「広義のデザイン」で経営貢献していくのであれば、なくてはならない機能だと思います。デザイン組織の機能を経営や事業のなかで正しく実感してもらうためには、英語圏をはじめとする、世界で起きている社会や市場、そして生活者の価値観の変化といったマクロトレンドを押さえる必要があります。そのうえで、あって然るべき議論や活動を提案するのが大前提となります。

ただし、様々な企業の異なる事業テーマのなかで「本当にデザイン組織の海外機能が必要なのか」を見出すには、丁寧な検討が必要だと思います。今も社内での理解を促進するために苦心していますが、その葛藤が深く考える機会にもなっています。

栗原:そこから、どのようにロンドン拠点の存在意義を社内外に周知、浸透させたのでしょうか。

池田:まだまだ道半ばですが、転機になったのは「GX(Green Transformation=持続可能な社会の実現に向けた活動)」という世界的な潮流でした。近年、サーキュラーエコノミーや再エネといったトピックは、欧州がリードする形で世界中の企業の重要課題になっています。パナソニックグループでは脱炭素社会の実現に向けた長期ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT[1]」を宣言しています。このテーマに特化したことが突破口となりました。

この社会動向に対する経営課題を捉え、ロンドン拠点を「各部門が進める多様なGXの活動を強化・加速させることに特化したチーム」と位置付けました。欧州は世界レベルでも環境保全に向けた取り組みの先進地域ですから、そうした情報を国内に紹介するポータル機能であることも目指しました。環境規制に関してEU議会でロビーイングをしているチームがブリュッセルにいるのですが、そこに何度も通うようになりました。

栗原:欧州でのデザイン組織の活動はどのようなものと捉えられるでしょうか。

池田:日本で議論している方針や活動に対し「英語圏の人に強く共感してもらうために、自分たちが持っている情報を一度分解して、欧州現地の顧客起点で再統合すること」だと思います。

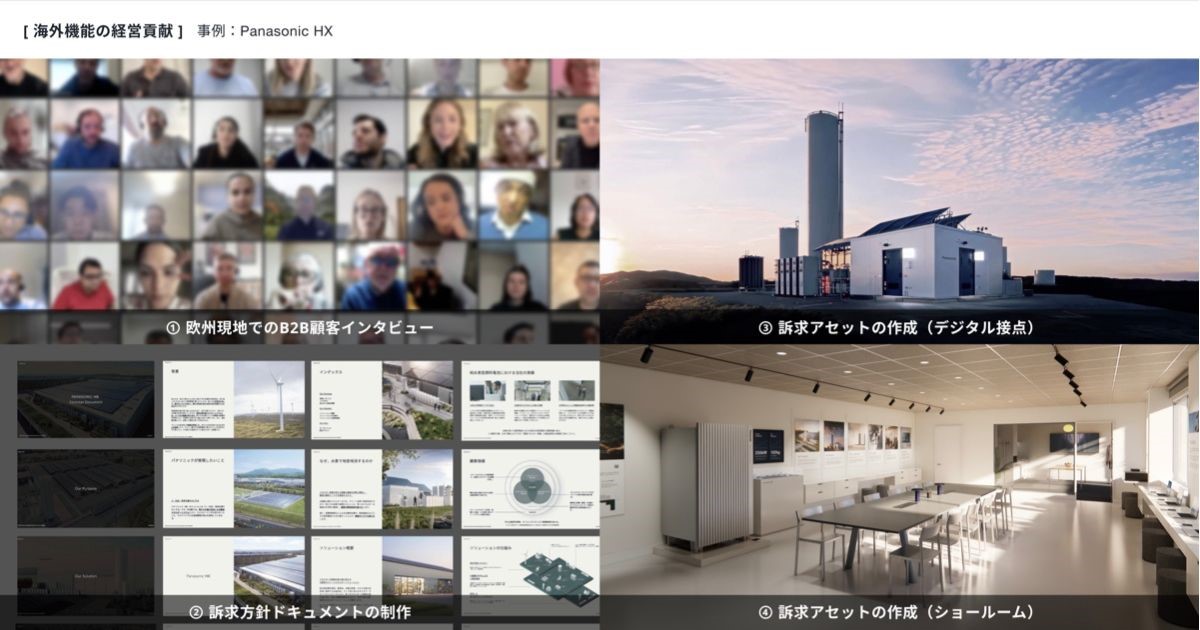

パナソニックには水素から電気と熱を生み出す純水素型燃料電池、太陽電池、蓄電池の3電池を連携制御することによって効率良くエネルギーを供給し、地球環境への負荷を抑えるエネルギーソリューション「Panasonic HX[2]」があります。この事業も欧州が市場として重要な位置づけを占めます。当然、日本と欧州では顧客から求められる要望にもギャップが生まれます。そうしたギャップを把握し、正しく埋めていく活動を牽引するのがロンドン拠点の我々デザイン組織でした。

顧客起点で考えて行動することを徹底するために、自分たちの情報を分解・整理・再統合する役割をデザイン組織が担ったのです。具体的には欧州現地で行った多くの顧客インタビューからのインサイトをもとにPanasonic HXの訴求戦略の改訂を行いました。その後、ネーミング、Webサイトなどのデジタル接点、イギリスのカーディフとドイツのミュンヘンのショールームというリアル接点のデザインを全て内部で行いました。この工程を担えるのは、欧州に拠点を有し、直接、現場の生の声を取りにいき、世界基準のアウトプットを幅広く内製できるデザイン人材と組織であり、海外機能としての存在意義を示せたのではないかと思っています。

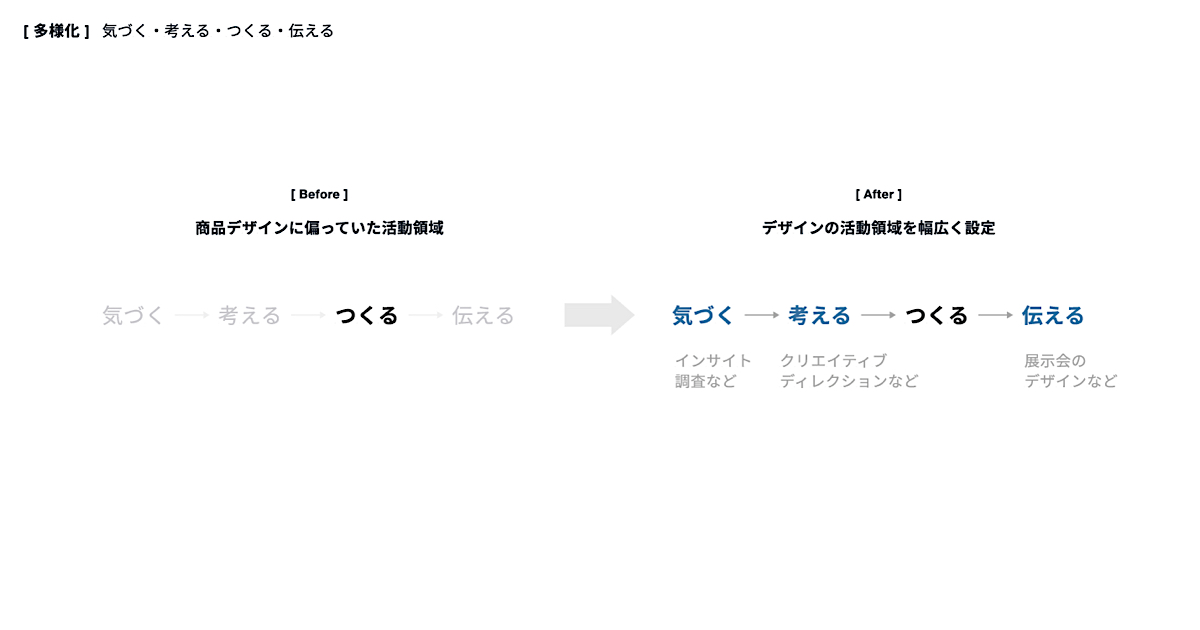

栗原:なるほど。前編でお話しいただいた「デザイン組織の多様化」ですね。「つくる」中心の機能から、「気づく・考える・つくる・伝える」という広義のデザインを体現する機能の実践へ。それを欧州でも実現されようとしているのですね。

[1]パナソニック ホールディングス株式会社「Panasonic GREEN IMPACT」

[2]パナソニック株式会社「Panasonic HX」