創業時から続く2つのスピリット

「TDKグループの現在の海外従業員比率は約90%です。つまり、日本人従業員は10%程度であり、決して多数ではありません。TDKグループのグローバルでダイバーシティが豊かな組織体制は、こうした側面にも表れています」

セッションの冒頭、登壇者の小柴氏はTDKグループの特徴をそう説明した。TDKは、1935年に初代社長である齋藤憲三が、東京高等工業学校(現・東京科学大学)の教授であった加藤与五郎と、武井武両博士の発明した磁性セラミック化合物「フェライト」を工業化するため設立した。以来、90年に亘って磁性技術で世界をリードし、現在では海外従業員比率に加え、海外売上高比率も9割にのぼるグローバルな組織体制を確立している。

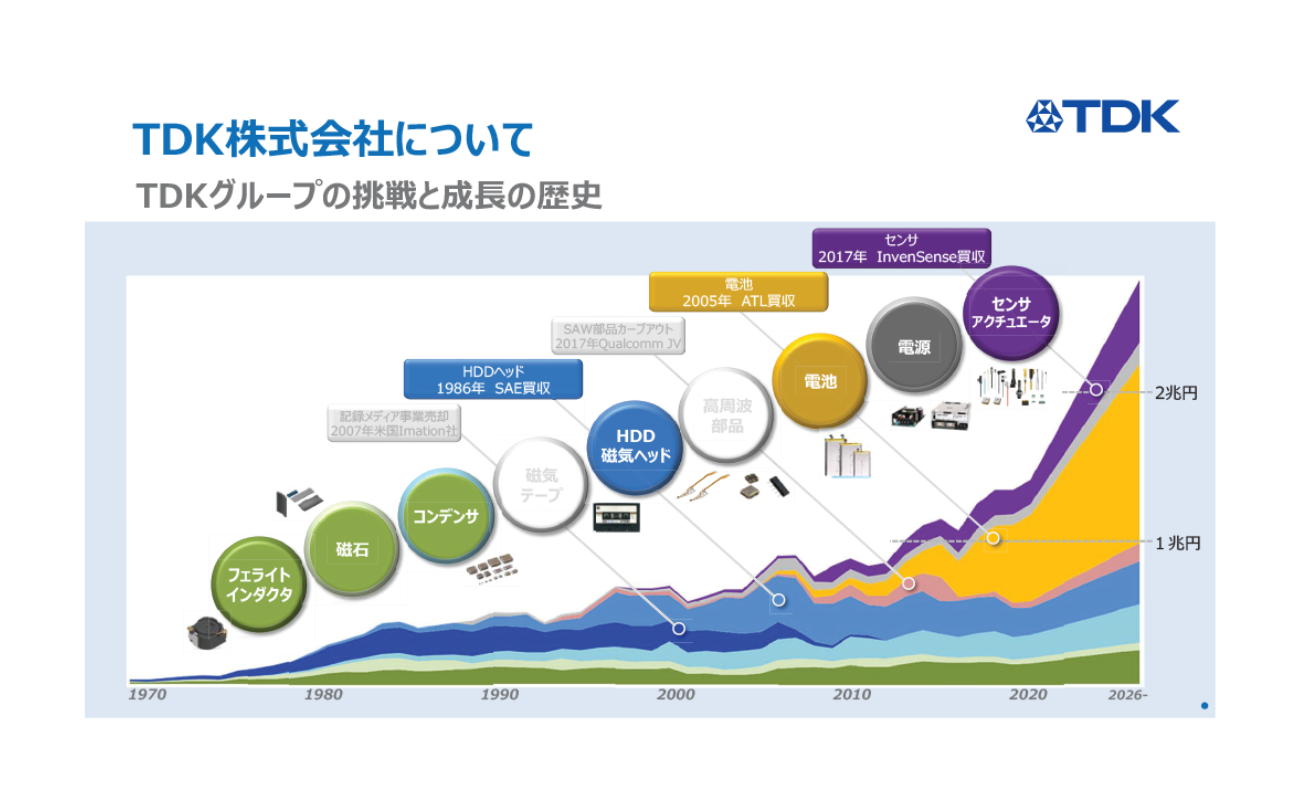

こうした組織変革を可能にしてきたのが、TDKに深く根づく挑戦と成長の文化だ。創業のフェライト技術を起点に、磁石、コンデンサ、HDD磁気ヘッド、電池、電源、センサと、製品や技術の軸足を移しながら成長を続けてきた。

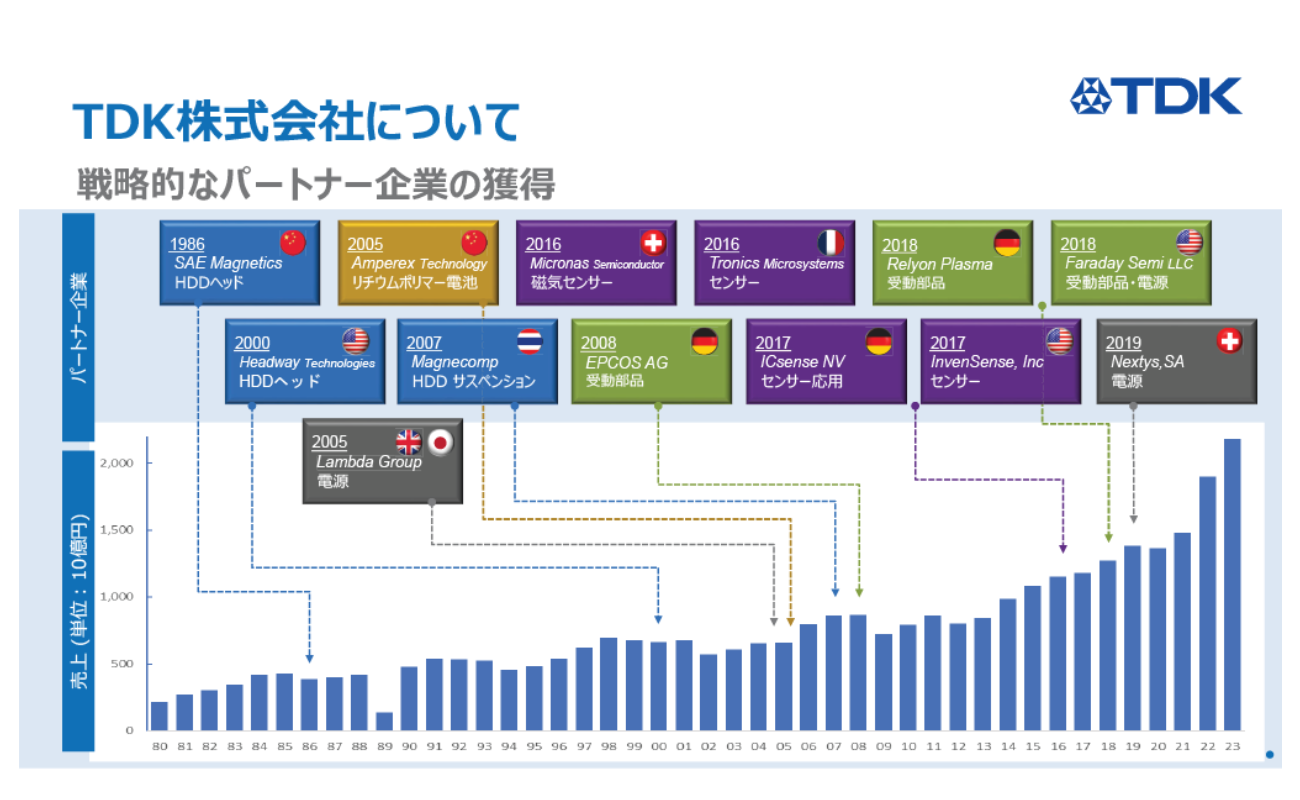

「我々は事業ポートフォリオを入れ替えながら歴史を歩んできました。こうした変革を実現できている背景には、戦略的なパートナー獲得の取り組みがあります。HDDヘッド、センサ、受動部品など、多くの事業の組織機能や開発機能を、海外企業とパートナー関係を結ぶことで獲得してきました。これが、TDKグループがグローバルな組織構築とダイバーシティ経営を推進できている理由です」

一方で、小柴氏は、TDKの創業以来の精神として「ベンチャー精神」と「特許」を挙げる。大学で発明された技術が原点であるという意味では、TDKは「大学発ベンチャー」である。さらに、初代社長の齋藤憲三は、創業にあたり加藤与五郎、武井武両博士からフェライト特許の譲渡を受けており、小柴氏は「我々は創業時点から知的財産の重要性を認識していたのです」と強調した。

TDK流、「縦と横」のグローバルな知財ガバナンス

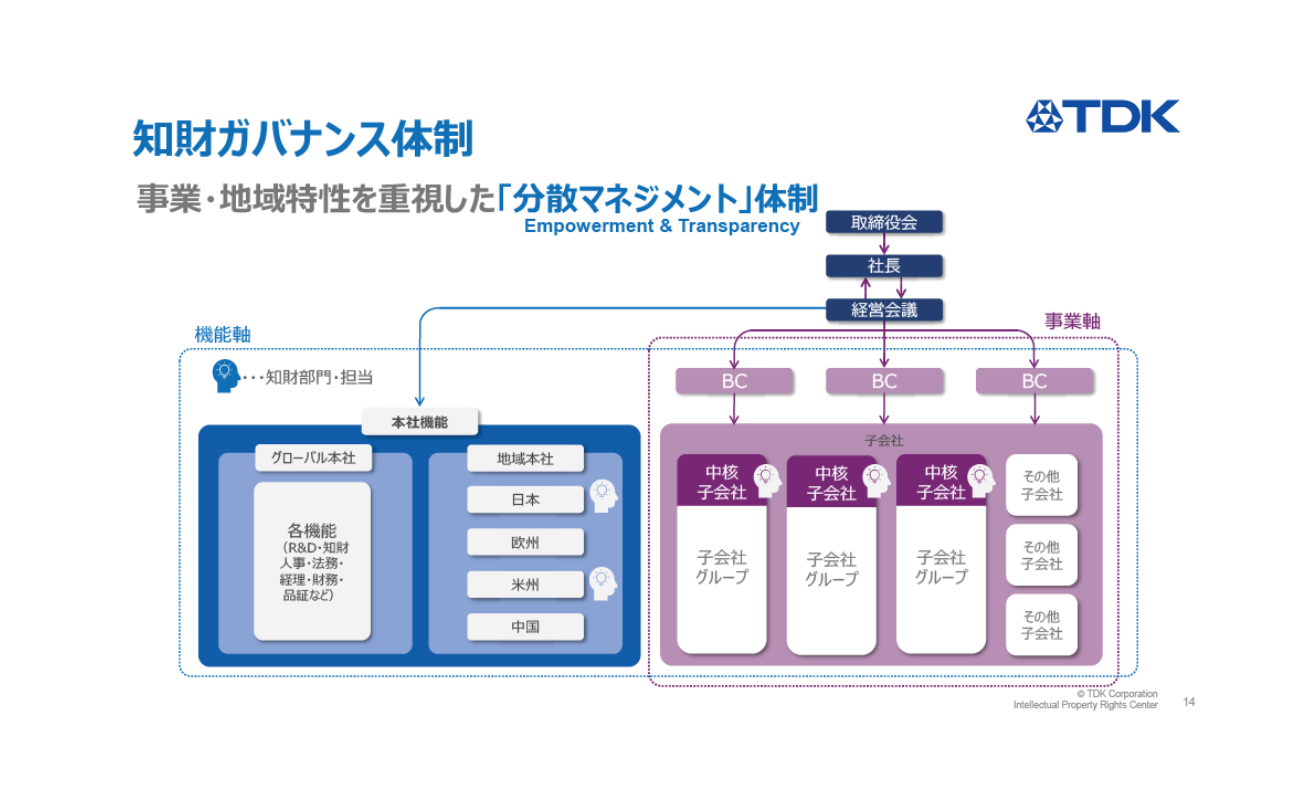

では、グローバルな組織を構築した現在、TDKにおける知財ガバナンスは、どのような形態を取っているのか。小柴氏は、TDKの知財ガバナンスの体制を、「事業軸」と「機能軸」のマトリクス構造だと説明した。各事業を担当する中核子会社ごとに知財部門を設けて知的財産を管理する一方で、本社部門にも知財部門を設けて機能ごとの管理を行う。縦(中核子会社)と横(本社)に張り巡らせた管理体制が、事業や地域特性を活かした分散マネジメントを可能にしている。

この際にポイントになるのが、本社の役割だ。本社の知財部門は、TDKグループのダイバーシティを最大限に生かすため、各拠点の自律性を損なわず、適切なバランスのガバナンスを実現する「権限の委譲」と「透明性の確保」を目指している。これを実現するため、小柴氏は「本社の役割は大きく3つです」と述べ、独自に定義した本社知財部門の役割を説明した。

1つ目が「ガバナンス」。これは一般的なガバナンスと同様で、各事業や各地域への統制を効かせ、透明性を高めるのが目的となる。

一方で、ガバナンスだけでは自律性を損なってしまう。そこで、各拠点の自律的な活動を促進するため、2つ目の役割である「サポート」を重視していると小柴氏は述べる。サポートとは、本社が蓄積してきた知財活動のノウハウの共有や本社で先行して導入した知財ツールに関する情報の提供などだ。小柴氏は「日本は諸外国に比べ、IPインテリジェンスに優れた地域だと思う」と持論を展開。実際に、TDKグループの日本本社には、IPインテリジェンスに関する知見やAIツールなどの活用事例が数多く蓄積されている。それらの知識を共有することで各事業の自律的な活動を促進しているのだ。

そして、3つ目が「グローバル連携の促進」。日本本社だけでなく、各地域で生まれたノウハウや事例を他の地域にも共有し、グローバルな連携を促進している。

これら3つをバランスよく実施して、グローバルな分散マネジメントの体制を支えるのが、本社の知財部門の役割だと強調した。