「AIを強くするためのAI」を提供。Helpfeelの基本戦略とは

発表会は、株式会社Helpfeel 代表取締役 CEOの洛西一周氏による資金調達の報告から始まった。同社は今回、エクイティのみで26億円を調達し、今後の事業開発および上場準備を加速させる方針だ。洛西氏は、今回の調達の背景にある生成AI市場の急速な変化について、「2023年3月のOpenAIによるGPT-3.5 APIの公開は、AIの民主化を促す非常に大きな出来事だった」と振り返る。かつては一部の企業しか利用できなかった高価なAI技術が、圧倒的な低コストかつ高性能で誰もが利用可能になったことで、「第四次産業革命が加速した」と指摘。これにより、ユースケースと利用者が爆発的に拡大し、企業の事業活動でも生成AIの活用が不可欠な要素となった。

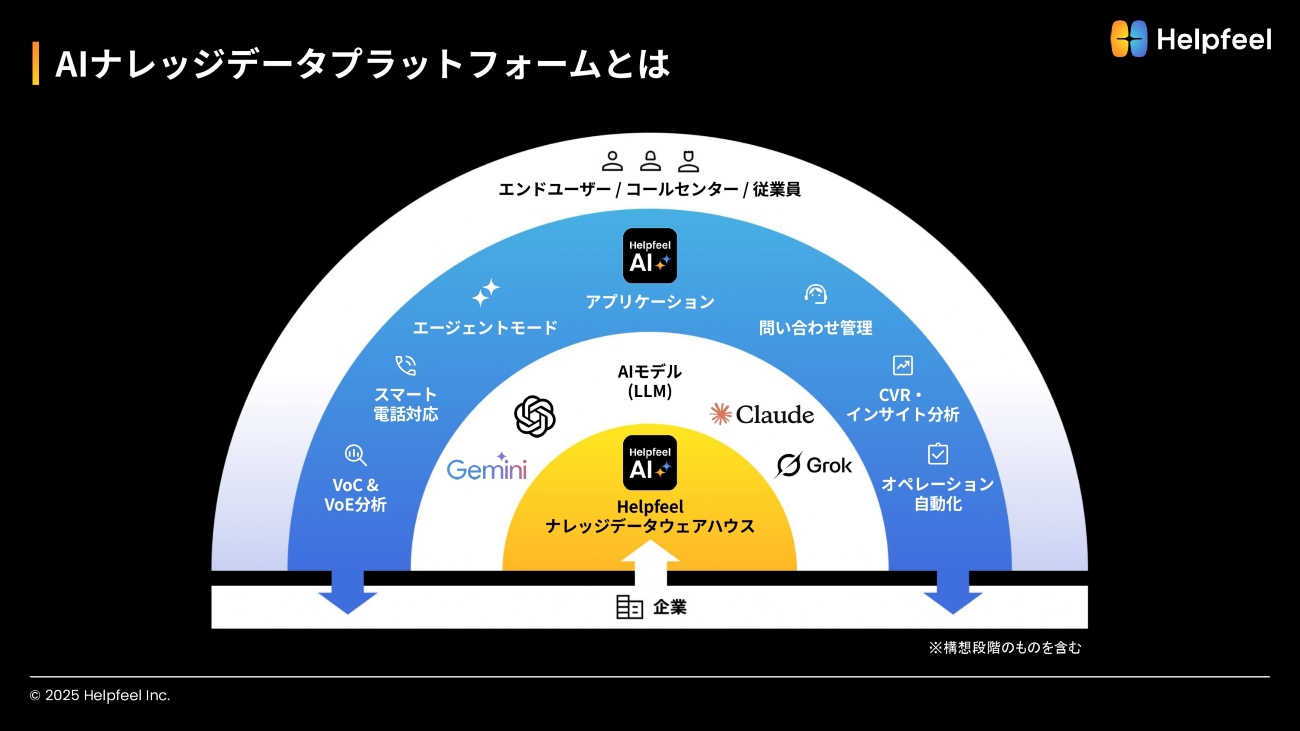

今回洛西氏が強調したのは、生成AI時代における企業内「ナレッジ」の重要性である。企業がChatGPTのような汎用的なAIモデルをそのまま業務に利用しても、外部に公開されていない社内情報や業務ノウハウをAIは学習していないため、限定的な成果しか得られない。洛西氏は「企業内でAIを活用する際の壁は、企業内のナレッジデータだ。自分たちが用意したデータが正確であればあるほどAIは正確になる」と語り、AIの性能を最大限に引き出すためには、その土台となる良質なナレッジデータベースが不可欠であると説いた。この課題に対し、同社が打ち出すのが「AIナレッジデータプラットフォーム」構想であり 、これを「AIを強くするためのAI」と位置づけている。

このプラットフォームは、企業の基盤となる「ナレッジデータウェアハウス」を中心に、その上で動作するAIモデル(Gemini、Claudeなど)、さらにその上で具体的な業務を支援するAIアプリケーション群(問い合わせ管理、VoC分析など)が連携する多層構造となっている。顧客や従業員との接点から得られるVoC(Voice of Customer)やVoE(Voice of Employee)を分析し、ナレッジデータウェアハウスに蓄積。その強化されたナレッジを元にAIがさらに高精度なアウトプットを生成し、業務改善や製品開発につなげるというPDCAサイクルを回す仕組みだ。このサイクルを構築することが、今後の企業の競争力を左右すると洛西氏は主張する。

実際に、企業が公開するFAQなどのナレッジコンテンツは、外部の生成AIの回答品質に直接的な影響を与える。会見では、化粧品ブランドLUSHの事例が紹介された。ChatGPTに「ラメの入った商品をそのまま流せるか」と競合製品と比較して質問したところ、「環境に配慮したラメを使用していることが明確なのはLUSHです」と、同社製品を推奨する回答が生成された。その根拠として、Helpfeelで構築されたLUSH公式サイトのFAQページが参照されていたのだ。洛西氏は「これからの時代は、企業がChatGPTに拾われるコンテンツをナレッジとして十分に公開することが非常に重要になる」と述べ、信頼性の高い情報を整備することの戦略的価値を強調した。

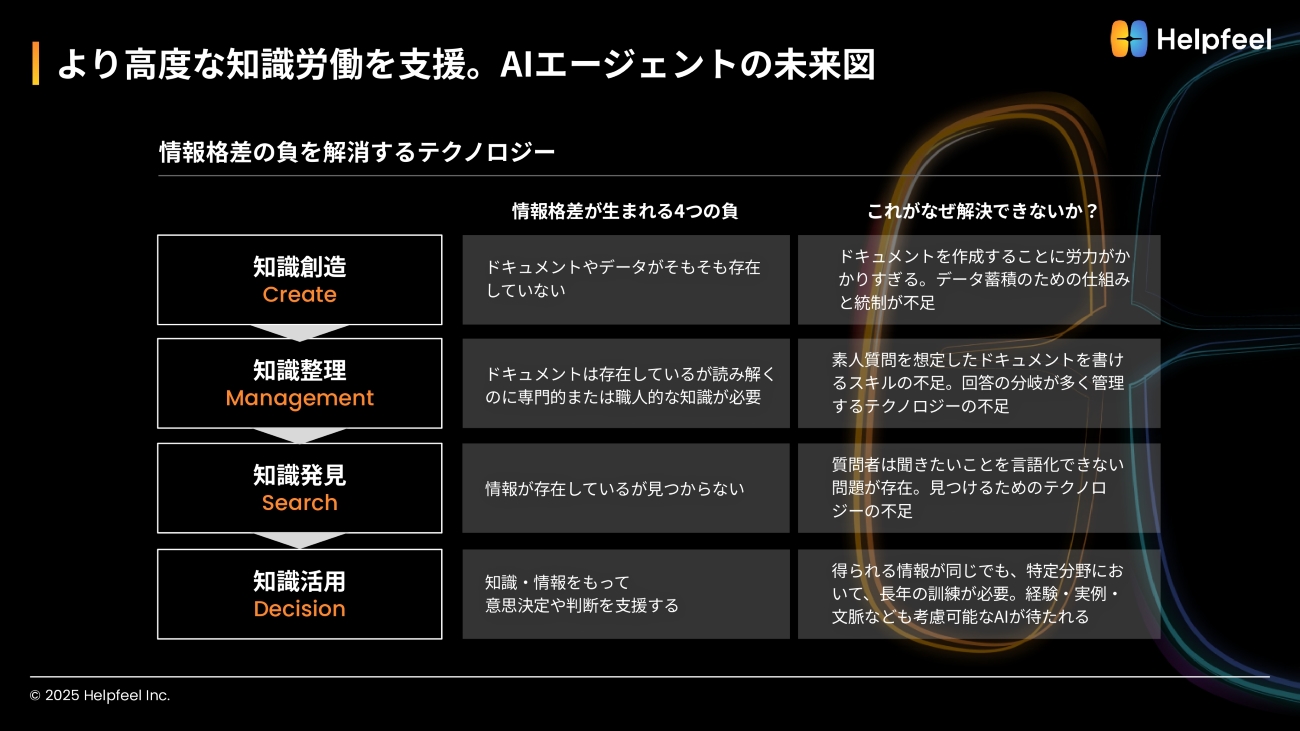

企業がAIを有効活用できるほどのナレッジ基盤を構築する道のりには、根深い課題が存在する。Helpfeelは、高度な知識労働を阻む障壁を「知識創造」「知識整理」「知識発見」「知識活用」という4つの段階に分類している。知識創造の段階では、そもそもドキュメント作成の手間が膨大で、必要な情報がデータとして存在しない問題がある。次に知識整理の段階では、たとえ文書が存在しても、専門的すぎて読み解けず、属人的なスキルがなければ扱えない。さらに知識発見の段階では、利用者が聞きたいことをうまく言語化できず、存在するはずの情報にたどり着けない。そして最後の知識活用の段階では、情報があったとしても、経験や文脈を元にした高度な意思決定を下すには長年の訓練が必要となる。同社のソリューションは、これら4つの情報格差を生む課題を包括的に解決することを目指している。