議論と合意を引き出す、デザイナーの対話力

莇:もし我々が青井さんとだけ会話をして進めたら、各事業会社のコミットを引き出せず、取り組みが続かなったと思います。やはり議論と合意が必要で、それはもっと以前からのコミュニケーションがあってのことでした。

Mutureができた年に、とある事業会社の社長を繰り返し訪問したんです。コーヒーを飲みながら、社長の「こういうことをやりたい」という考えをひたすら聞いて図式化し、グループの方針との整合性などについて話し合う。これを2ヶ月あまり続けさせていただきました。

宇田川:莇さんは合弁とはいえ外部の人間です。社長さんと深い対話ができたのはなぜでしょうか。

莇:グッドパッチでデザイナーをしていたときのスキルが役立ちました。お客さまの要望や課題の構造を視覚的にまとめ、対話を重ねながら腹落ちしていただく。そのようなことを日常的に行っていたんです。

また、未来の話だけでなく過去の歴史をお聞きしたのも重要でした。自社がどう変化してきたのか、それを経営者としてどう捉えているのかを丁寧に深掘りし、これから何をすべきかが明らかになっていったんです。

宇田川:なるほど。その先が気になります。

莇:結果として、その社長から「信頼する何人かの役員に会い、私の考えに対するフィードバックをもらってきてほしい」と依頼されました。そこから事業の方向性について社内でのコミュニケーションが生まれ、これから変わっていくんだ、という意識が経営陣に醸成されていったんです。

合弁という出島で実現する「変革支援機能」とは

宇田川:今までのお話で感じたのは、Mutureさんが「ケアする組織」だということ。『企業変革のジレンマ』で示した「変革支援機能」を持つ組織だと腹落ちしました。一般的には、人事部や経営企画部など、コーポレート機能が担うことになります。しかしこれら部門は、既存のルーティーンで動いており、新たな活動に取り組むのは難しいでしょう。だからといって、丸井がグッドパッチという外部の会社に頼り続けるのも違う。だから合弁会社であるMutureさんが必要だったわけですね。

莇:グッドパッチと丸井の双方から人を出し、外部でも内部でもない立ち位置だからできていることだと思います。初期の代表も丸井からの出向でした。体制がある程度できたタイミングで、彼は内側からDXを推進するために丸井に戻り、今も密に連携しています。

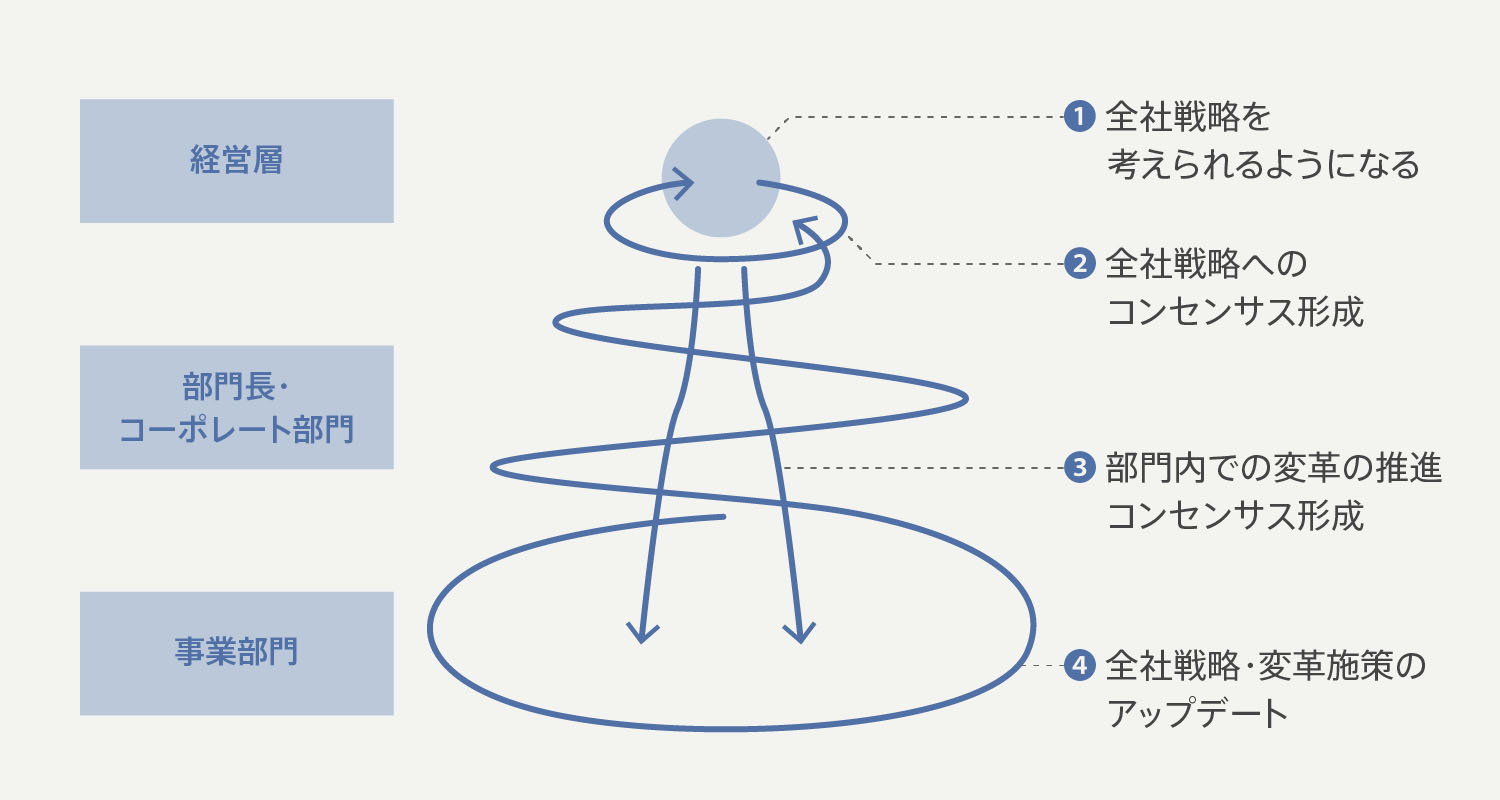

変革支援機能は確かに難しいものです。Muture立ち上げ時に変革の全体像を描いたのですが、それを相手が受け取れるサイズの情報にし、眼の前に見えている課題について話をしていくところから始めました。それが理解されたら、もう少し外側にある世界の話もする。その積み上げの先に、アプリのアジャイル開発の話もありました。

描いたビックピクチャーのなかから、皆さんが自分ごととして受け取れるものを切り出してお渡しするのが重要でした。