リクルートマネジメントソリューションズは、昨年度に続き、従業員規模が50名以上の企業に勤める25歳~59歳の正社員に対して、「働く人の本音調査2025」を実施した。

今回は、近年、国内外で頻繁に取り上げられている「静かな退職(Quiet Quitting)」に関する分析結果を公開した。

Topic1:4人に1人が「職場に『静かな退職者』がいる」と回答

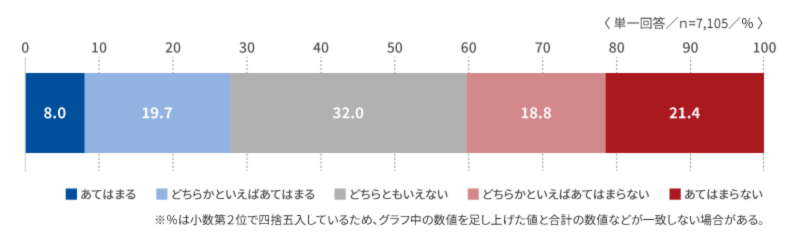

「同僚や上司に静かな退職をしている人がいる」と感じるかを尋ねたところ、27.7%が「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答し、回答者の約4人に1人が“静かな退職者の存在”を職場で認識していることが明らかになった。自分は「静かな退職」をしなかったとしても、そうした状態にある人と関わる可能性は大いにあることがわかる。

図1:「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいると感じる」の回答結果

Topic2:職場に「静かな退職者」がいると、周囲の幸福感は低い

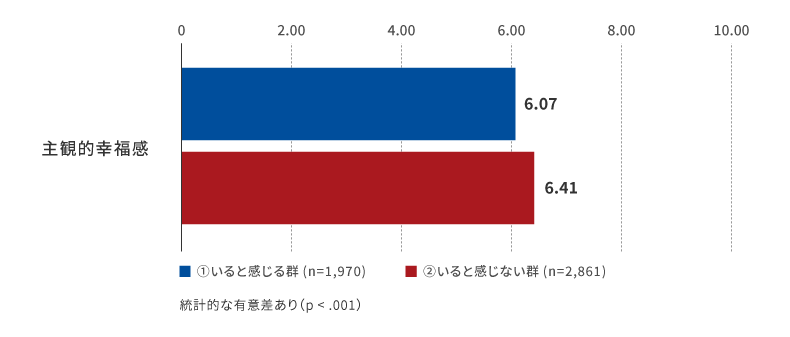

「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」人とそうでない人の心理状態を「主観的幸福感」を用いて確認したところ、周囲に静かな退職者がいると感じている人は、いると感じない人に比べて統計的に有意に幸福感が低いことが確認された。

図2:「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」と感じるかどうかによる主観的幸福感の違い

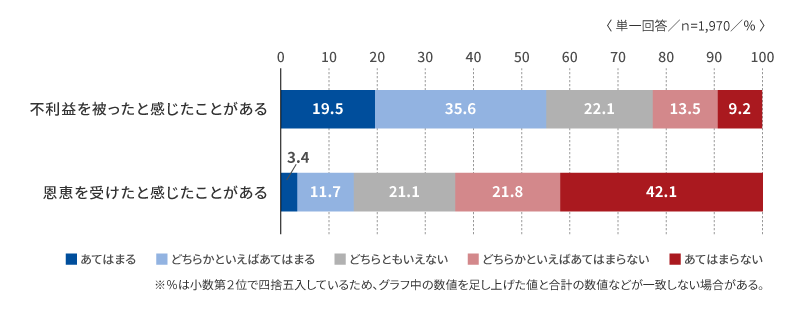

「同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」と回答した人を対象に、その影響について尋ねた結果、「不利益を被ったことがある」と回答した人は半数を超えて55.1%に上った。一方で、「恩恵を受けたことがある」と回答した人も15.1%存在し、恩恵を受けたと感じたことがある人も一定数いることが明らかになった。

図3:「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで不利益を被ったと感じたことがある」「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、恩恵を受けたと感じたことがある」の回答結果

Topic3:20代は同僚や上司の「静かな退職」に恩恵を感じる割合が他の年代よりも高い

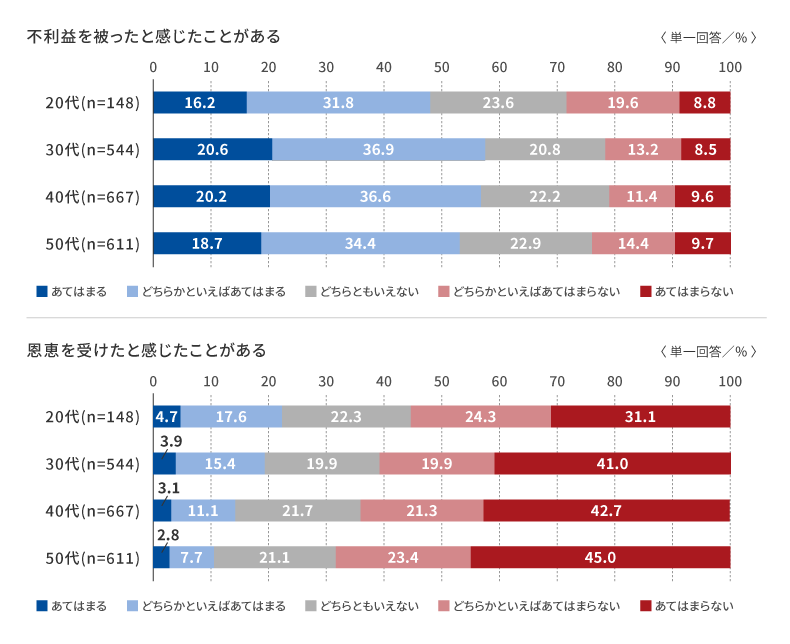

世代別に見ると、30・40代では同僚や上司の「静かな退職」に不利益を感じた人が相対的に多く、20代では恩恵を感じた人が相対的に多いという結果となった。

図4:「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、不利益を被ったと感じたことがある」「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、恩恵を受けたと感じたことがある」の年代別回答結果

Topic4:不利益の最大の理由は“仕事量増加”、恩恵は“相対的評価上昇”

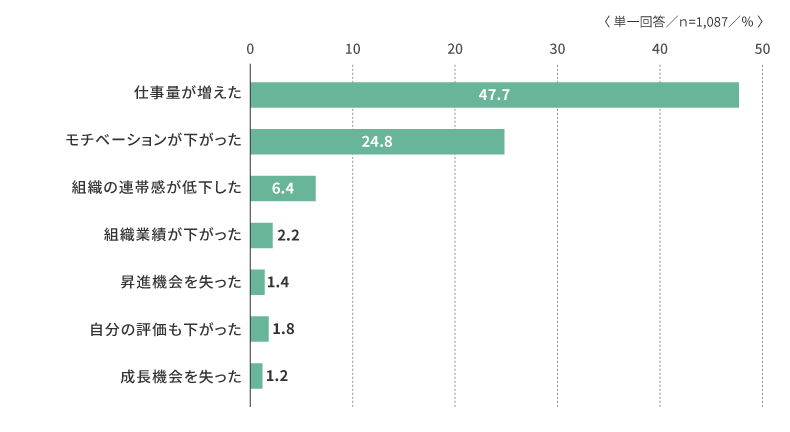

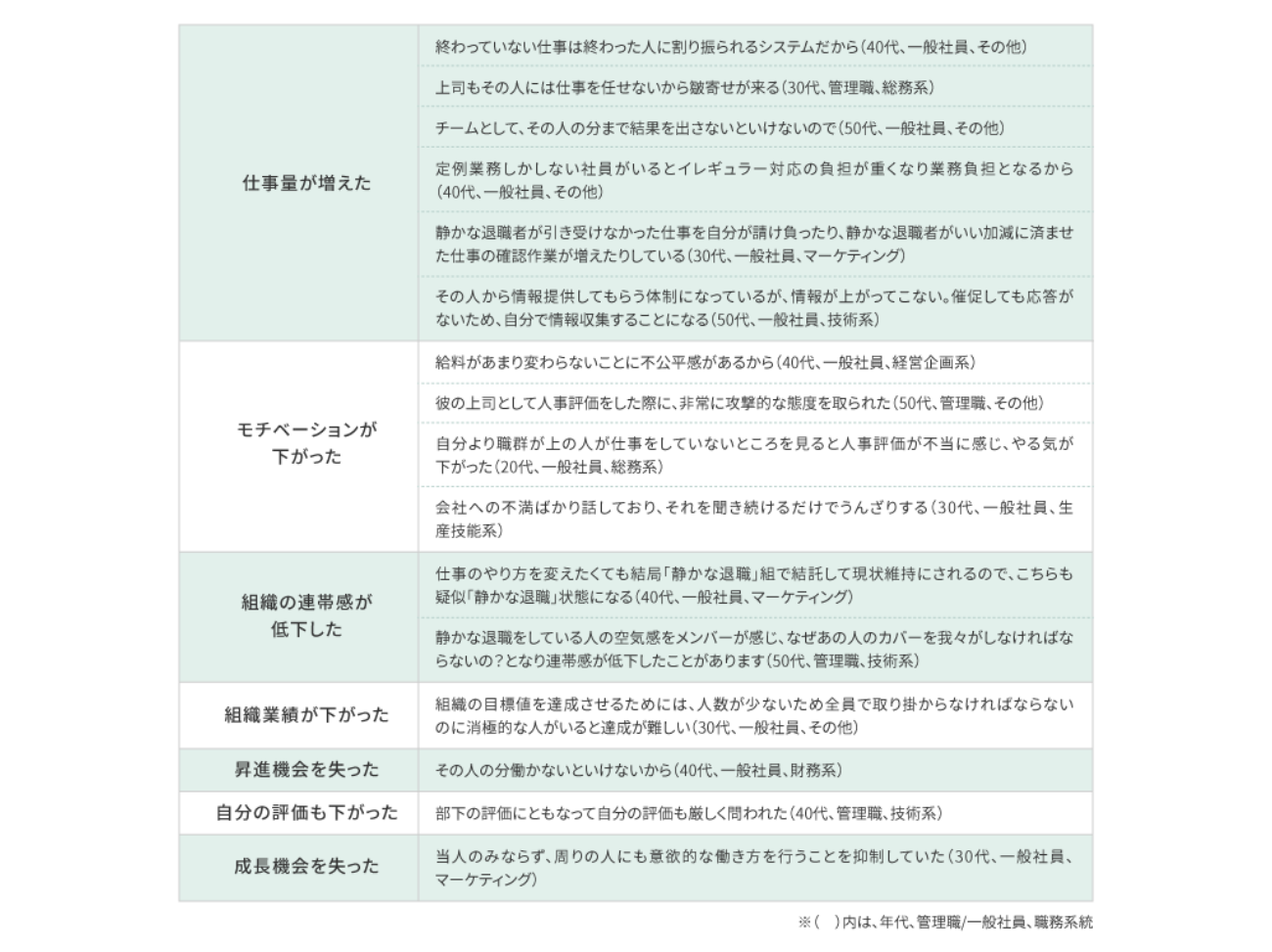

静かな退職者が周囲にいることで生じた不利益や恩恵について、選択肢式および自由記述式で具体的に尋ねたところ、不利益の理由として「仕事量が増えた」(47.7%)が最多に。背景には「増えた仕事が給与や評価に十分に反映されない」という不公平感があることがわかった。

また、他の自由記述回答からは「静かな退職者を部下にもつ上司としての負担」「静かな退職者を上司にもつ部下としての負担」の双方が挙げられた。特に上司としての不利益が目立っており、「静かな退職」による不利益が管理職や管理職候補者の不足の一因となっている可能性も示唆された。

図5:「自分の同僚や上司に「静かな退職」をしている人がいることで生じた不利益はありましたか。以下からひとつカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください。」の回答結果/「不利益を受けたと感じたことがある理由」

図5:「自分の同僚や上司に「静かな退職」をしている人がいることで生じた不利益はありましたか。以下からひとつカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください。」の回答結果/「不利益の理由」

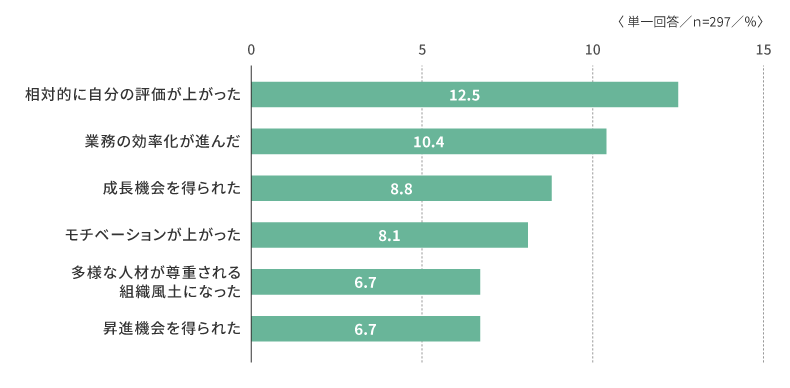

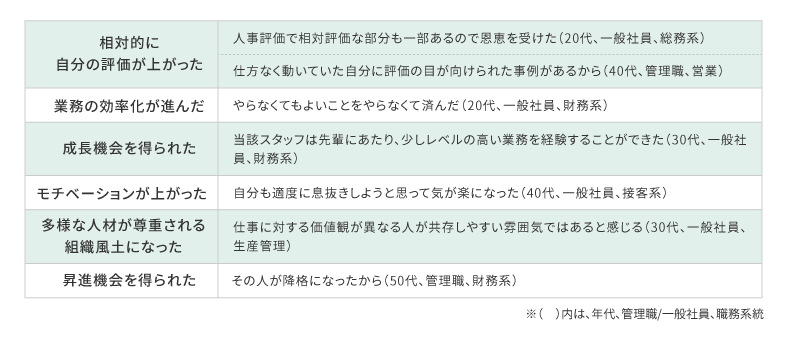

一方で、恩恵を受けたと感じた理由として最も多かったのは「相対的に自分の評価が上がった」(12.5%)。自由記述回答では、主に同僚として「静かな退職者」と働く場合の恩恵が目立った。加えて、職場全体にもたらされる恩恵を挙げる回答も確認された。

図6:「自分の同僚や上司に「静かな退職」をしている人がいることで生じた恩恵はありましたか。以下からひとつカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください。」の回答結果/「恩恵を受けたと感じたことがある理由」

図6:「自分の同僚や上司に「静かな退職」をしている人がいることで生じた恩恵はありましたか。以下からひとつカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください。」の回答結果/「恩恵の理由」

Topic5:周囲に「静かな退職者」がいても、成長支援や正当評価の実感があれば幸福感は高い

「静かな退職者」が周囲にいると主観的幸福感が低い傾向にある一方で、不利益を感じる場合も、恩恵を感じる場合もあることがわかった。

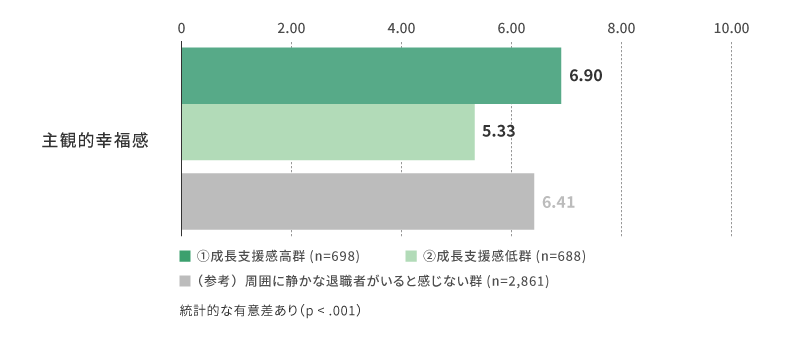

同調査で明らかになった条件は第一に「成長支援感」。周囲に静かな退職者がいると答えた人のうち、「会社は、従業員の成長の支援をしてくれている」という実感が高い人(以下、成長支援感高群)は、そうでない人(以下、成長支援感低群)と比べて主観的幸福感が統計的に有意に高く、その差分は1.57。さらに「周囲に静かな退職者がいるが、成長支援の実感がある」人は、「周囲に静かな退職者がいない」人よりも主観的幸福感が高い結果を示し(差分は0.49)、成長支援が主観的幸福感を支えている可能性が示唆された。

図7:成長支援感の高低による主観的幸福感の違い

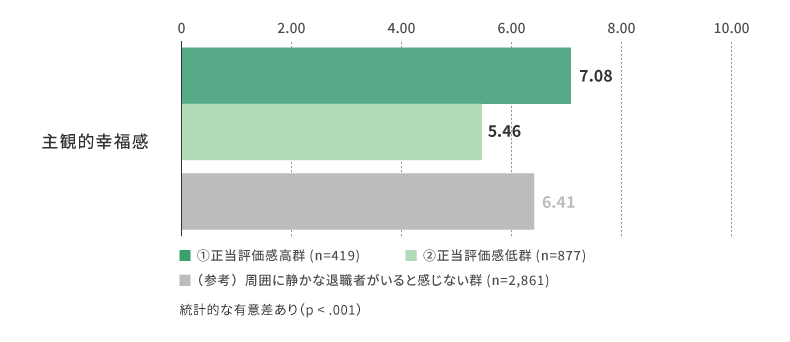

周囲に静かな退職者がいると回答した人のうち、「会社は、従業員を正当に評価している」という実感が高い人(以下、正当評価感高群)は、そうでない人(以下、正当評価感低群)と比べて主観的幸福感が有意に高く、その差分は1.62。さらに、「周囲に静かな退職者がいるが、正当に評価されている実感がある」人は、「周囲に静かな退職者がいない」人よりも幸福感が高く、その差分は0.67であった。

これらの結果から、静かな退職者が周囲に存在しても、会社や上司からの成長支援感・正当評価感を得られている人は主観的幸福感が高いことがわかる。

図8:正当評価感の高低による主観的幸福感の違い

【関連記事】

・インディードリクルートパートナーズ、「静かな退職」についての分析結果を発表

・「静かな退職をしている」と回答した人は4割超/回答者が最も多かった年代は20代【マイナビ調査】

・リクルートマネジメントソリューションズ、「人材マネジメント調査2025」を発表