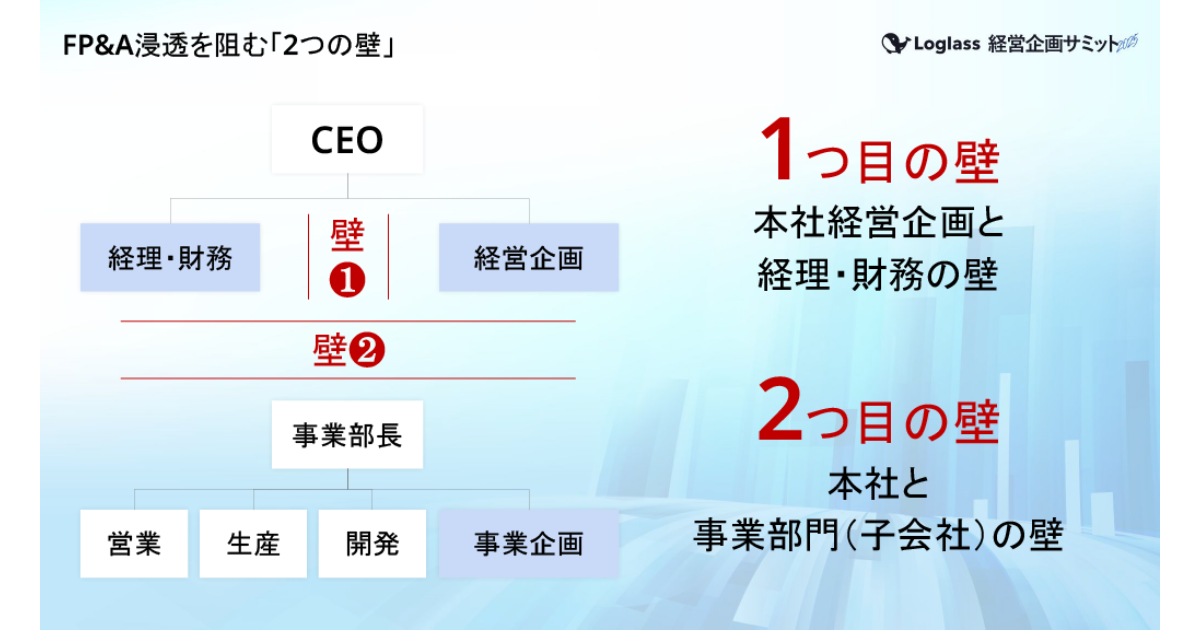

日本企業におけるFP&A浸透を阻む 「2つの壁」

続いて、千葉商科大学大学院 会計ファイナンス研究科 教授の石橋善一郎氏が「FP&A組織の導入ポイント」を解説した。石橋氏は日本企業におけるFP&A組織の導入には「2つの壁」があると述べた。

1つ目の壁が「本社経営企画と経理・財務の壁」だ。FP&A組織による経営企画と経理財務の一体管理が主流であるグローバル企業に対して、日本企業では両者は独立しているのが一般的だ。

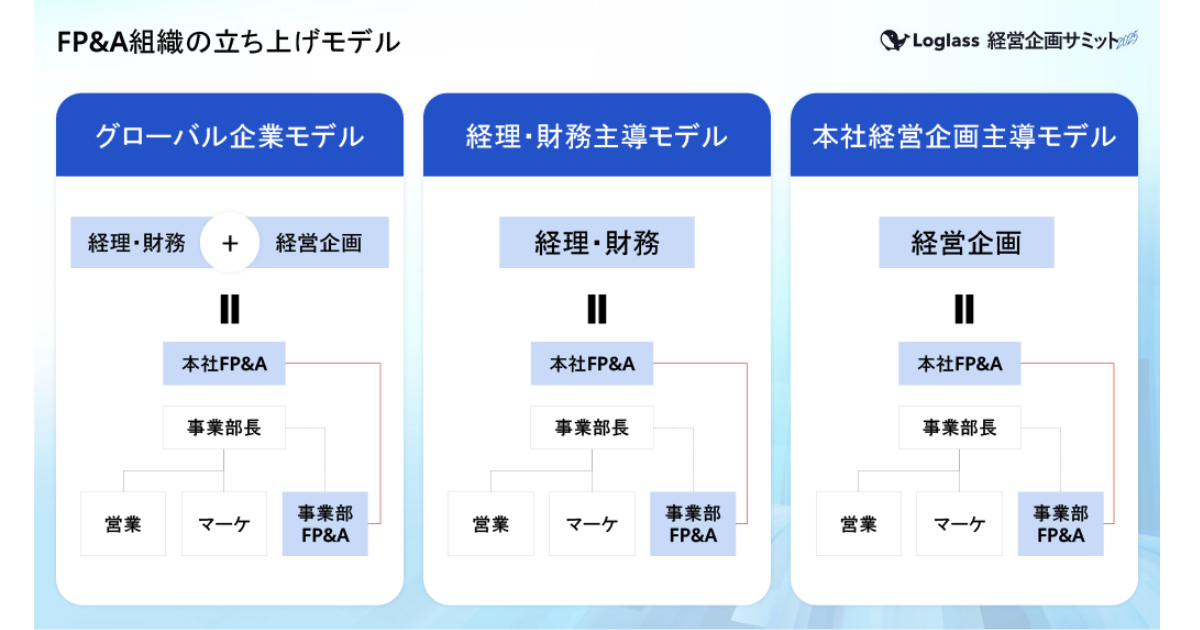

その間の壁を取り払う方法として、石橋氏は3つのFP&A組織の立ち上げモデルを提示。1:グローバル企業モデル、2:経理・財務主導モデル、3:本社経営企画主導モデルのうち、経営企画と経理財務が対等な形でFP&A組織を立ち上げる「1:グローバル企業モデル」は日本の組織文化に馴染まず、2か3のうちのどちらかが望ましいだろうとした。

また、FP&A組織を立ち上げる際には、事業部との関わりも重要になる。FP&A組織と事業部との関係性についても、石橋氏は3つのモデルを提示。1:本社から事業部をサポート、2:事業部にFP&Aを埋め込む、3:3つの組織に分化。このうち、どのモデルを選択するかもFP&A組織の立ち上げにおける重要な論点だとした。

「実は、FP&A組織の導入を阻む2つ目の壁は、本社と事業部門との壁です。往々にして、日本企業では社内カンパニー制や持株会社制を採用することで、本社と事業部門の間に壁が生まれてしまいます。この壁を取り払うには。経営トップのコミットメントによるFP&Aに関するビジョンの浸透や、各事業部におけるローリング予測(財務予測を定期的に更新する手法)などのFP&Aプロセスの確立が必要だと私は考えます。本日の議論では、こうした壁を具体的にどのように解消していくかを掘り下げられればと思っています」(石橋氏)

FP&A組織は経営企画の役割を再定義する絶好の機会になる

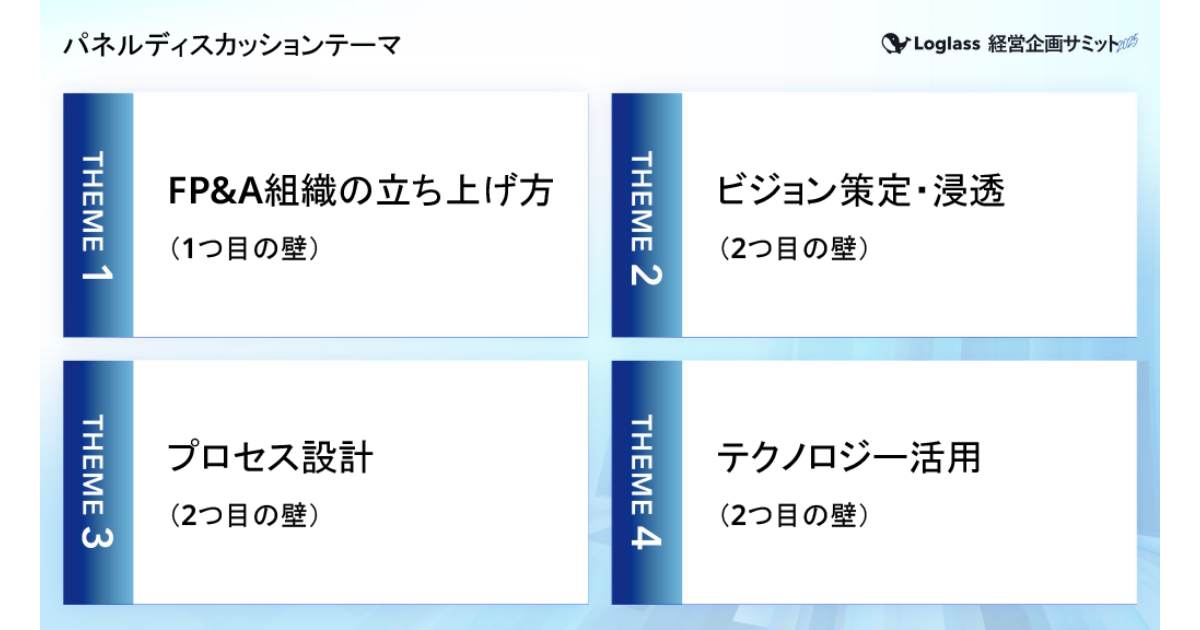

続く、パネルディスカッションでは4つのテーマでFP&A組織の立ち上げに関する議論が交わされた。なかでも会場の関心を集めたのが、石橋氏も重要性を指摘したFP&Aのビジョン策定・浸透についてだ。

モデレーターの浅見氏が、リクルートの三木氏に「FP&A組織のビジョンをどのように定義し、普及しているのか」と尋ねると、三木氏は自社のビジョン策定や浸透のアプローチについて説明した。

リクルートではFP&A組織のミッションを「事業構造やビジネスモデルの理解に日々努め、業界や競合の最新の情報をキャッチアップし、現場の状況や事情を踏まえた分析提案を行うことで、経営陣のビジネスパートナーとして事業運営に貢献すること」と明確に定め、社内でも情報共有は徹底している。

また、FP&A組織と事業部の一体感の醸成も重要だと三木氏は話す。リクルートでは本社FP&A組織のメンバーが事業部のFP&Aを兼任しているが、日常的に事業部のオフィスに出社するなどして物理的な距離感を縮め、本社と事業部の間の壁を解消するよう努めている。

続いて、話題にのぼったのは「プロセス設計」について。従来とは異なる計画策定や実績管理を取り入れる際には、トラブルやハレーションも予想される。そうした問題をどのように乗り越えるべきかと浅見氏が尋ねると、丸井グループの加藤氏は自社のエピソードを紹介した。

丸井グループでは各事業会社の業務担当者が目標を設定していたが、組織全体の目標を考慮するあまり、やや強気すぎる目標設定になっていた。しかし、以前はその目標を客観的にチェックする機能がなかったと言う。FP&A組織の設置後、各事業会社の目標の精査が可能になった。

「事業会社のFP&A組織はこの目標を目指すのであれば、こんなコスト削減策を実施してはどうか、といったアドバイスを事業会社経営陣に送ることもできます。結果的に、事業会社FP&A組織を媒介にして持株会社FP&A組織と各事業会社のコミュニケーションが活発化し、両者の壁も解消されているように思います」(加藤氏)

セッションの最後に、ログラス 浅見氏が会場に向けてのメッセージを求めると、石橋氏は「FP&A組織の立ち上げは経営企画のミッションだと思います」と述べた。

「日本企業において、経営企画は経営の舵取りを担う極めて重要な部門です。これからの日本企業の企業価値向上を担うのは、この会場にお越しになっている皆さんに違いありませんし、FP&A組織の立ち上げをリードするべきです。経営企画の役割を再定義し、より良い組織を築く絶好の機会として、FP&A組織の立ち上げを利用してほしいと思っています」(石橋氏)