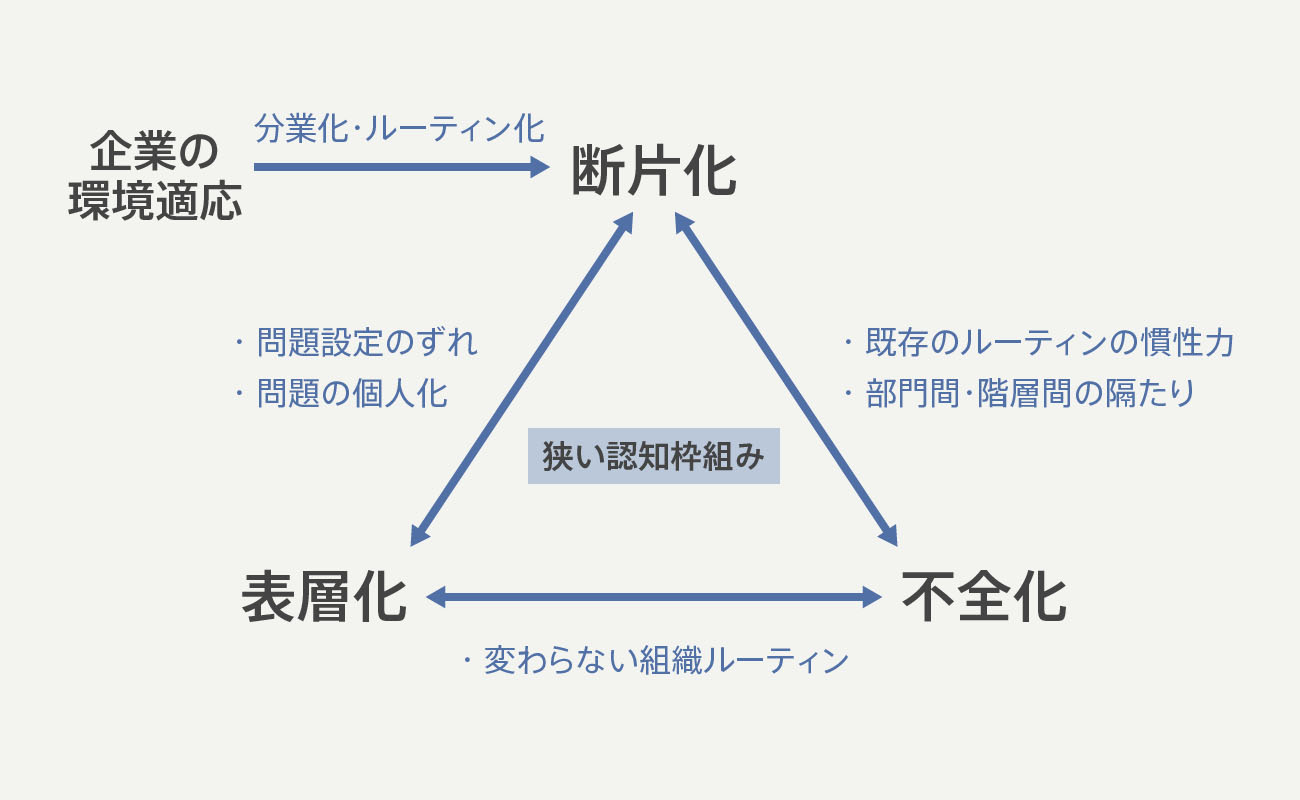

成熟企業が陥りやすい「構造的無能化」

宇田川元一氏(以下、宇田川):まずは、御社のこれまでの取り組みをお聞かせください。

莇⼤介氏(以下、莇):Mutureは丸井グループ(以下、丸井)のDX支援を目的とし、丸井とグッドパッチ双方のトップがコミットして2022年に設立した合弁会社です。背景には、DX推進のための組織変革やデジタル人材の獲得を丸井内部の力だけで実現するのは難しい、という認識がありました。

丸井は非常に成熟した組織であり、宇田川先生のおっしゃる「構造的無能化」がいたるところで起きうる状態にありました。過去の成功体験をいかにして新しい成功体験で塗り替えていくか、というアプローチで取り組んでいます。

宇田川:興味深いですね。

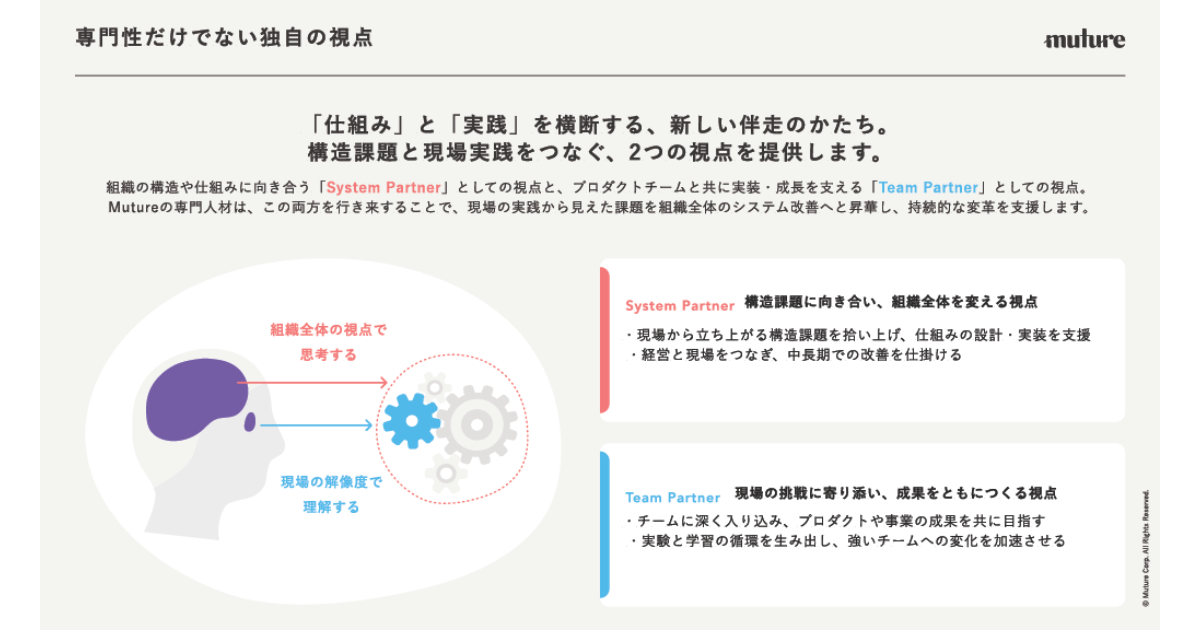

莇:ありがとうございます。その際、我々は「システムパートナー」と「チームパートナー」という2つの視点を持つことを重視しています。前者は組織の構造的な課題に向き合い組織全体を変える視点、後者はプロダクトや事業の成長を目指すチームに深く入り込む視点です。

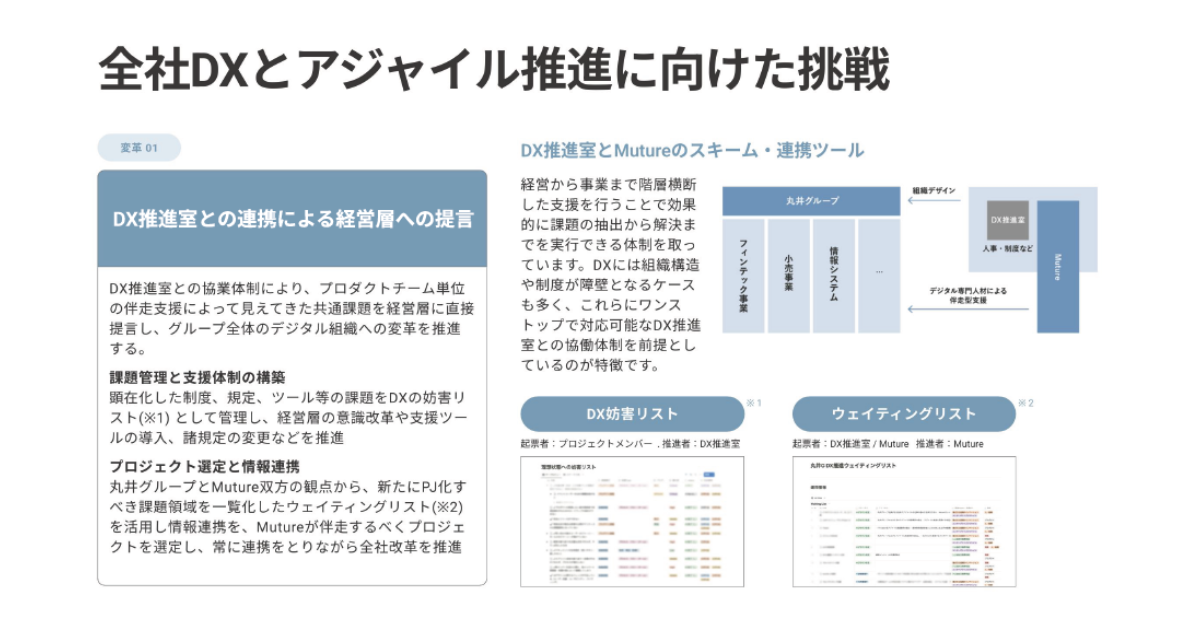

重要な取り組みとして、まずは丸井にDX推進室を新設し、我々と一緒に活動する体制を作ってもらいました。そして2023年4月には、グループ初のアジャイル型の開発チームを立ち上げました。以前からアジャイル型でサービスの刷新スピードを上げたいというニーズはあったものの、ウォーターフォール型が前提の社内規定などがあって難しい状態でした。

それらを一気に変えるのは無理があるので、まずは特定のアプリのリニューアルで、アジャイルを試すことにしました。

しかし、プロジェクト立ち上げの合意には時間がかかりました。丸井グループの代表 青井さん(青井浩氏)は意欲的でしたが、我々としてはトップダウンでの決定を避けたかった。そこで該当のアプリを管轄する事業会社の経営陣と丁寧に話をして回った結果、「事業会社単独の意思決定にせず、グループ本社が全体テーマとして扱って欲しい」という回答が得られました。

こうして、トップの青井さんと事業会社側の双方の意思が確認でき、1年間のプロジェクトが開始できたのです。

宇田川:なるほど。

コンサルファームの“依存型ビジネス”とは異なる支援

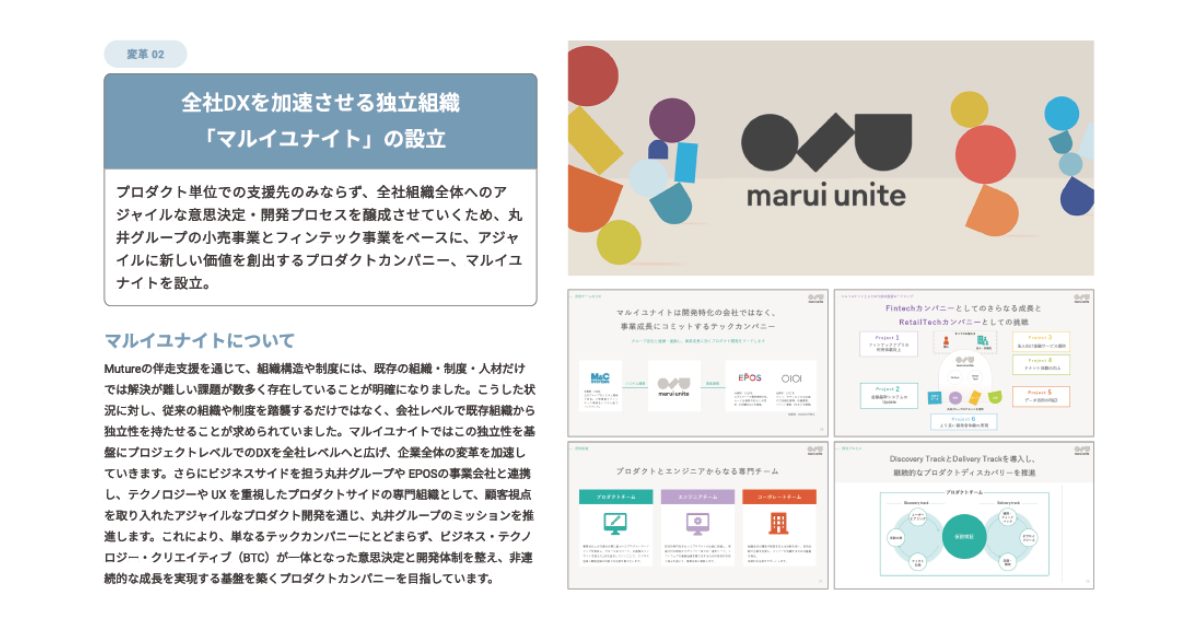

莇:これが2024年10月のマルイユナイトというグループ各社のDXやプロダクト開発を担う会社の設立につながります。小さなチームで試しながら、「DX推進室と一緒に地道に、アジャイルでプロダクトを作れる組織体をつくりましょう」という話を進めてきた結果でした。

こういった成功体験があり、丸井の新規事業のコンテストに「ちょっとMuture、入ってみて」と依頼をいただいたり、基幹システムの刷新も一緒にやっていくことになったりと、支援の幅が広がっています。

宇田川:面白いですね。Mutureさんの取り組みは「できるようになってもらう」、つまり自立にポイントがありそうです。コンサルティングファームが顧客を「依存させる」のとは違う形にしたいという意図が感じられます。

また、事業会社が「うちではできない」と言って変革が前に進まないということはよくある話です。それを「グループ本社でぜひお願いしたい」という合意にまでどうやって持っていかれたのかが気になります。皆さんは当然、青井さんの意思を気にするでしょう。それでも、ちゃんと議論をして合意を成立させるためにどう働きかけたのか、さらにお話をお聞きしたいです。