「インターネット黎明期」の再来。量子技術が国家戦略の柱となる

寺部雅能氏(以下、寺部):まず、近年「量子技術」が大きな注目を集める背景からお聞かせいただけますでしょうか。

佐藤彰洋氏(以下、佐藤):量子技術は、AIやバイオ、フュージョンエネルギーなどと並び、社会全体を根底から変える可能性を秘めた技術です。最大の特徴は、計算能力の飛躍的な向上にあります。これにより、これまで近似計算に頼らざるを得なかった量子化学などの複雑な課題を、原子や分子レベルで正確に、かつ大規模に解けるようになります。その結果、画期的な材料開発や創薬をはじめ、多くの分野で革新が期待されています。

さらに重要なのは、量子コンピュータの応用先が極めて多岐にわたる点です。特定の用途に特化した技術ではなく、どこでも使える汎用的なプラットフォームとして、インターネット黎明期を思わせるような予測不能な可能性を秘めています。かつてインターネットが社会構造を一変させたように、量子技術もまた、世界に大きなインパクトをもたらすでしょう。

寺部:社会を変えるポテンシャルを持つからこそ、国として戦略的に推進しているわけですね。内閣府はこれまで、どのような政策を進めてこられたのでしょうか。

佐藤:はい。まず内閣府全体としては、科学技術・イノベーション政策の司令塔として、「科学技術・イノベーション基本計画」を策定するなど、国家の研究開発戦略を推進しています。2026年度からは第7期が始まります。

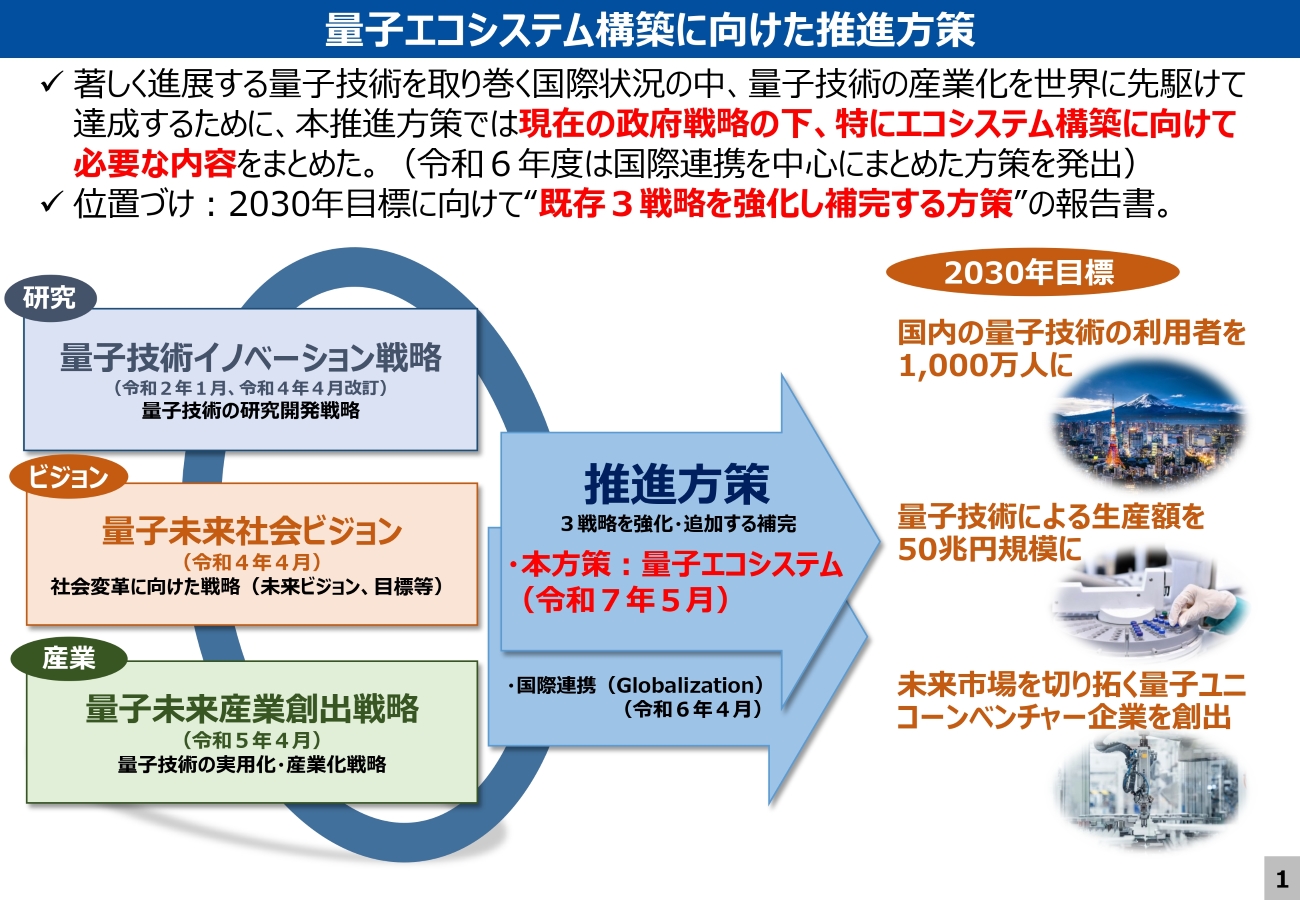

その中で私が担当している量子技術分野では、この基本計画を踏まえつつ、総務省、文部科学省、経済産業省を中心とする関係省庁と連携しながら、2020年の「量子技術イノベーション戦略」を皮切りに、2022年の「量子未来社会ビジョン」、さらに2023年の「量子未来産業創出戦略」など、量子分野に特化した個別戦略を策定・推進してきました。この3つの戦略は、量子技術の社会実装と産業化を目指すための基本戦略と位置づけられています。

戦略の詳細は、有識者による「量子技術イノベーション会議」で議論され、最新情勢を踏まえて、「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」(2024年)、「量子エコシステム構築に向けた推進方策」(2025年)といった具体的な施策へ落とし込まれ、優先的に取り組むべき課題の設定にもつながっています。

クリックすると拡大します

「利用者1,000万人、生産額50兆円」政府が描く2030年の未来

寺部:一連の戦略の中でも、特に「量子未来社会ビジョン」で掲げられた2030年の目標は非常に野心的だと感じます。どのように策定されたのでしょうか。

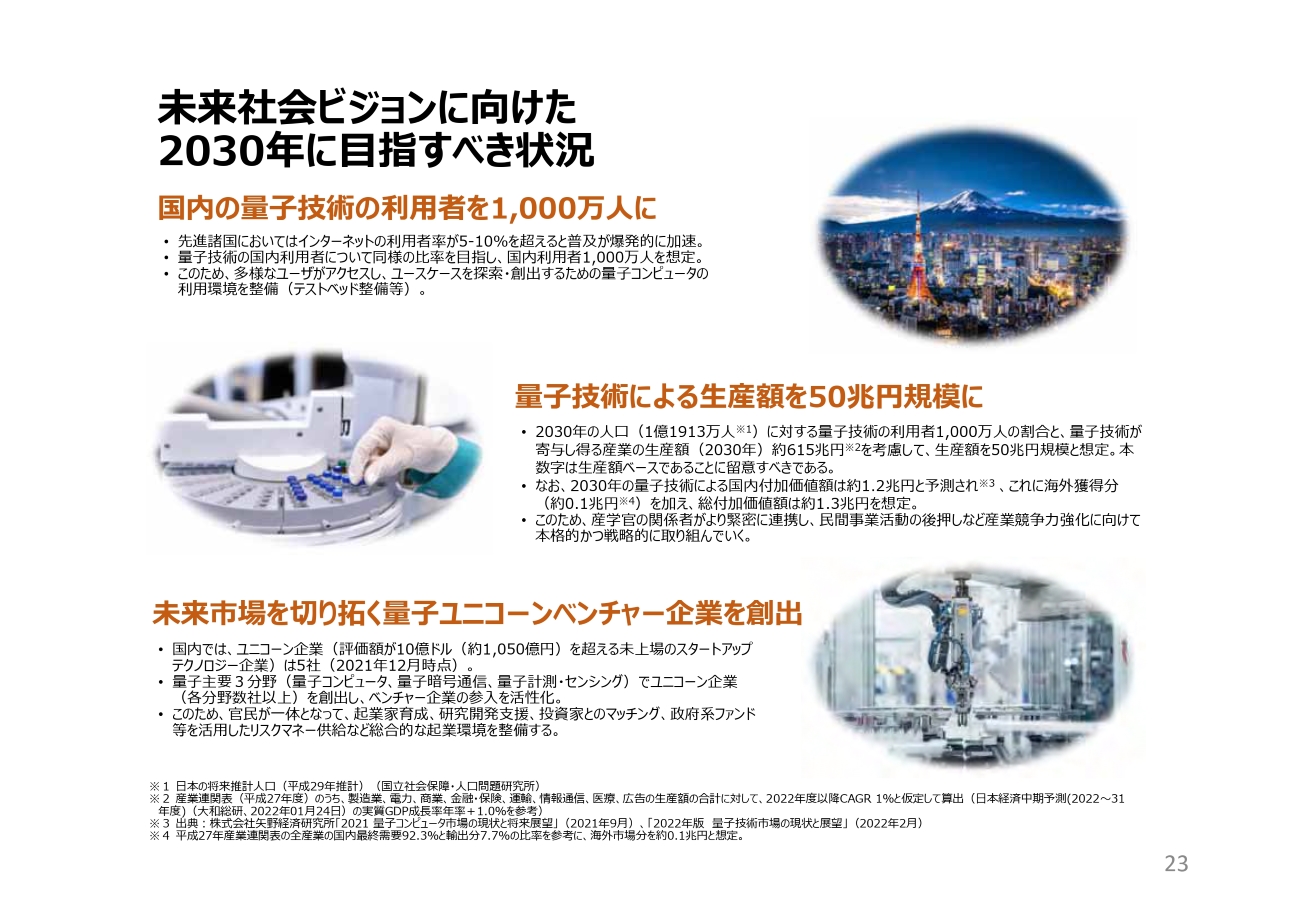

佐藤:この目標は、政府が一方的に策定したのではありません。量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)や主要な研究機関と協力し、各ステークホルダーがコミットする形で作り上げました。「2030年にこうありたい」という未来像から逆算し、「利用者1,000万人、50兆円規模の生産額、そしてユニコーン企業の創出」という3つの目標を掲げたのです。量子のような非連続な変化が起こりやすい領域では、予測不能なブレークスルーが十分にあり得ます。だからこそ、あえて大胆な目標を掲げることが重要だと考えています。

クリックすると拡大します

寺部:「1,000万人が量子技術を使う」というのは、具体的にどのような姿をイメージされていますか。

佐藤:専門のエンジニアだけでなく、一般のユーザーが、量子技術を意識することなくその恩恵を受ける状態を想定しています。将来的には、スマートフォンのアプリや生成AIの裏側など、日常のあらゆる場面で量子技術が活用される世界が来るでしょう。50兆円という生産額目標も、量子コンピュータ単体の市場ではなく、それによって生まれる関連サービスや新産業全体を含んだ数字です。これは、日本のGDPの約1割に相当する規模です。

寺部:それほど大きな目標を掲げる狙いはどこにあるのでしょうか。

佐藤:第一に、国内技術基盤の確保です。量子は未来の社会インフラそのものですから、ソフトウェアからハードウェアまで、サプライチェーンのあらゆる階層で国内に技術を確保しておく必要があります。また、日本のユーザーが海外のクラウドサービスなどを利用することで生じている「デジタル赤字」を解消する狙いもあります。経済安全保障の観点からも、エネルギー効率の高いデータセンターや、古典コンピュータと連携するハイブリッド計算環境などを国内に整備し、そこに可能な限り国産技術を活用していくことが不可欠です。